【雲後面的光】踏入ImagineLand 2025,傾聽雲浩影的音樂突破故事

雲後,藏着了甚麼? 你對 Cloud 雲浩影 @cloudwann 的認知,可能來自選秀節目,又或是「仙氣滿滿」的外型卻又「傻大姐」的性格。鏡頭下、舞台上的 Cloud 閃閃發光,不過其實她並非天生無畏,「人越來越大,認識的世界越來越大,自信就越來越少」。 曾經的她,自卑感很重。幸好在一次次突破中,她選擇透過音樂,與自我和解。藏在雲後面的,不只是雨滴,還有迎向亮光的勇氣。穿過迷惘,便是一片光明。 |音樂路上 逐步突破 Cloud 6歲第一次踏上舞台,距今18年。第一次表演,懵懵懂懂,未有意識下整件事就完結了,「當時未知是甚麼一回事,所以不懂得害怕。不過表演完結後,我記得媽咪好感動。反而那一刻讓我很深刻。」 後來參加選秀節目,Cloud漸漸發現世界很大,要演唱出好的音樂更是遠較自己以為的困難:「平時參加歌唱比賽,都會覺得要show off vocal上的一些技巧。但原來一個好的表演,應該是令到大家有不同的感受,才是一個好的藝術。」 於她而言,成為全職歌手的最大突破,是一個關於勇氣的選擇。那時,她毅然辭掉正職,當一個全職歌手,「很多事情都會想很多、有很多顧慮,但那個突破就是 —— 試了再算。有些事情是需要拼一拼的,這種『拼』是我以往人生沒有的。」 |作品訴說內心 坊間或會形容Cloud的歌路是「清新」,但她卻不願這樣被定義:「我覺得我的音樂風格是多變的,或者說,是屬於雲浩影的一件事。」 「很多時候大家會覺得我工作時很有自信,或者上台很厲害,但其實私底下的我也挺有自卑感。」這份坦誠和她的作品《雲的自述》互相呼應。談到這首由陳詠謙填詞的作品,她感嘆創作人彷彿看穿了自己:「雖然平日見面都只是寒暄,但他似乎很明白我的內心世界。(歌詞)有些位置會說『我的天空不夠深 去藏起自己的自卑感』,我覺得這個也挺『中』的。」 Cloud說,即使已經站在舞台多年,她表演時仍會手震、緊張,「我也時常在想,其他歌手是否都不會有這種感覺?」談到這些心路歷程,她不禁反問自己:「有時候我也會想,到底是不是只有我一個人會這麼害怕?」 「我想我需要突破的,是一個思維模式的轉變。」她沉思片刻後說道。「很多時候我都覺得自己壓力很大,覺得自己不足。當我一直對著咪高峰,或者鑽牛角尖的時候,用很悲觀的角度去看這些事,當然會有很多負荷不到的壓力。但其實轉一轉角度想,這些壓力也可以變成一種動力。所以我覺得,我真正需要突破的是一個心理關口。」 |音樂帶領 闖入ImagineLand 小時候因為較少機會去旅行,音樂成為了Cloud探索世界的方式:「我通常都是聽歌,閉上眼睛,然後幻想歌曲帶我去一個怎樣的地方。」 從小女孩在房間裡幻想遠方,到如今站在舞台上唱出自己的故事。聽着音樂,跟隨節奏進入腦海中理想國度。或許,這就是音樂最美好的地方 —— 它能讓我們在旋律中找到另一片天空,在歌聲裡遇見未知的自己。 4月5日,在《ImagineLand 2025》,一起分享屬於雲浩影的音樂世界。 《ImagineLand 2025》 日期:2025年4月5日至6日 時間:中午12時至晚上10時 地點:香港文化中心露天廣場|星光大道梳士巴利花園草地及活動平台 門票:免費入場,先到先享受 音樂策劃:黃志淙、趙增熹、馮穎琪 客席策劃:關家傑 主辦:康樂及文化事務署 贊助:文創產業發展處 場地支持︰星光大道管理有限公司 一連兩日,帶你遊歷香港及世界多元流行文化! ——————— In ACOO, you can see #ACOOPerson.

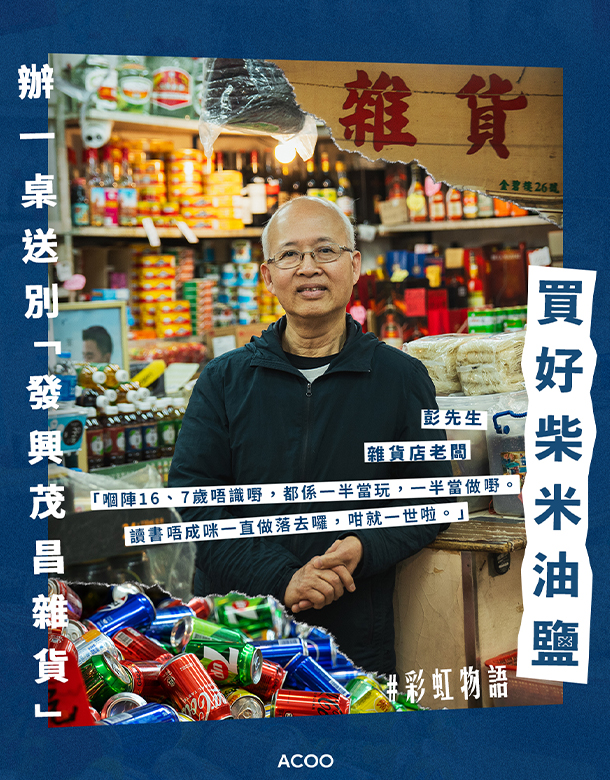

【彩虹物語】EP.2 彩虹下一起變老 以柴米油鹽譜寫一生耕耘——發興茂昌雜貨店

柴米油鹽醬醋茶——俗語中的開門七件事,看似平平無奇,實則撐起了一代代人的日常起居。在那個連鎖超市尚未進場、外賣平台尚未興起的年代,家庭主婦們常做的,便是從雜貨店買一小袋米、搭兩條臘腸,加點冬菇回去燜雞,簡簡單單便是一餐。有時買的東西多了,老闆還會酌量給個折扣,送走因而喜上眉梢的顧客,也換來他們的下一次回頭。 從天花垂吊的燈泡,照亮分門別類裝在小膠箱中的貨品,上面一個個手寫牌子標示着貨品售價。燈光倒映在痕跡斑斑的瓷磚牆面上,連同門口掛着的十數條鹹魚、貨架上的本地品牌醬料、以膠桶充當的收銀機

【中英劇團首部拳擊音樂劇《擊不倒的她》】專訪編劇填詞劉兆康、音樂總監盧宜均 用節奏寫出在香港擊倒偏見的旅途

將拳擊擂台搬上劇場舞台,是一種怎麼樣的概念? 「有日堅叔找我,他說想找我寫一個音樂劇。」音樂總監盧宜均(Anna)回憶這個計劃的起點,原來中英劇團藝術總監張可堅一直醞釀着一個想法:「他想做一個show,是進到劇場看到一個Boxing Ring,講人生的掙扎、奮鬥。」這個構想在Anna心中激起了漣漪,因為她的老友——新晉劇作家劉兆康(Sam)有一個劇本在「袋底」,就是講拳擊。 體育與劇場,看似風馬牛不相及,但在Anna心目中,竟然有共通之處:「無論體育或者藝術,在香港都說不上是社會上最被看重的範圍,但大家都很有心想做好。」兩者揉合再進化,整件事最終或許與劇名有異曲同工之妙——「《擊不倒的她》,說的是一個女生的心路歷程。她如何經歷『不乖』,變成自己想擁有的身分和狀態,覺得自己越來越美,遇到困難可以迎刃而解的狀態。」 訪問:Heidi @heidi.is.strong 攝影:Andrew @andrew_bangchan 設計:Owen @wai.ho.98 |與拳擊結緣 談起選擇「拳擊」為故事載體的緣由,Anna自言自己是「奇怪地大力」的女生,喜歡快節奏,所以在六、七年前接觸過泰拳,「拳拳用力出來的一刻,覺得好過癮。」而Sam以前則理解不到拳擊的美,認為這是一項很暴力、很血腥的運動,「第一印象可能是Rocky、史泰龍,要『打爆』才可以獲得金腰帶。」 機緣巧合下,Sam在教授長者A cappella班時認識了一位學員,「以前是亞運拳擊代表,但比賽期間打到頭,腦中風,接着就打不到了。後來他改為教拳,十幾年後再中風,之後沒有再接觸打拳了,反而跟我學A cappella、拍照。」這個學生的故事在Sam腦海落下了種子,成為了角色Sunny的雛形。 Sam和Anna一直在「一舖清唱」恆常合作,不過這個故事一直未有用武之地。直到有一日,Anna突然收到堅叔電話,得知他想要做一個與拳擊有關的音樂劇,大家一拍即合。為了更好地創作故事,Sam再做了不少資料搜集,包括付款觀看鍾培生的拳賽,漸漸對拳擊改觀,「原來裏面很多東西,當你慢慢發掘,你就會找到那種細緻和美。」 |以音樂呈現拳拳有力 《擊不倒的她》講述業餘女拳手小卿自小被期許循規蹈矩,面對家人和男友的不理解,仍選擇了挑戰傳統,踏上拳擊之路;前拳手Sunny年輕時是冠軍級選手,在一次比賽中被亦敵亦友的對手打傷至腦中風,自此對拳擊有陰影。與Sunny相遇後,小卿的潛能被激發,她開始在拳擊中找到自我,並勇敢地挑戰束縛她的枷鎖,爭取屬於自己的人生。 傳統音樂劇中,演員們載歌載舞,那麼「拳擊」又該如何呈現?在創作過程中,Sam首先撰寫劇本,並為每一首歌設定大致的段落和內容。然後Anna便根據Sam的劇本框架進行音樂創作。Sam舉例,他在比賽場景中加入了很多對唱,去模擬拳擊的節奏和挑釁的氛圍。Anna補充:「例如選手A和選手B在對打,大家會一人一句,唱的人就是出拳的人,交叉對唱。」再加上飾演觀眾的演員群唱,營造緊張緊湊的感覺。 Anna又發現,拳擊比賽的時候,兩個人大部分時間都不是出拳,而是在「猜」,再迅雷不及掩耳下出拳,「這讓我想到一個音樂上的主題,就是一堆一樣的音,突然有一個高音跳出來,讓觀眾很容易代入緊張,或者等待那一拳何時出現。」填詞用字上,Sam亦有巧思,例如每個主要角色都有代表自己的性格的韻腳,韻腳會隨着角色面對的事情、成長而進化改變。雖然這樣讓填詞時間大大增加兩三倍,但Sam對此感到十分滿意:「觀眾可從歌詞中,看到角色的成長。」 |重擊「定型」 在創作《擊不倒的她》的故事時,其中一個Sam想探討的,是「Stereotype」——「這個故事的核心就是關於打破定型,無論是性別、家庭還是社會的定型。」Anna說道。 故事中,小卿打拳、Sunny太太是紋身師傅,丈夫反而是自己的徒弟⋯⋯這一切都是二人刻意打破一些傳統上性別定型的構思。「創作者的行業中,男性比例仍然較高;市面上可能很多演出都是男性主角比較多,而女性的角色可能比較多是輔助形式。這次不如反過來吧!既然有機會寫一個劇本,我希望能推動更多女性角色的發展。我就說主角要是女生,就用她來打破定型。」 另一個「Stereotype」,是有關社會對大眾的期望。飾演女主角小卿的演員劉雨寧Nicole真的做了一場「社會實驗」,問自己母親:「我之後認真去打比賽好嗎?」,母親果真反對。Sam這樣解讀:「拳擊是一種很muscular的活動。父母為何不想女兒去玩,可能只是怕你受傷,變得『沒那麼矜貴』,或者可能是大眾的眼光,如果你走一條(正常的)路,你會順一點。每個人都有自己的那條路,就算親人或者社會如何告訴你這條路是好是壞,但都要你去經歷了,才會發現適合自己才是最好的。」 |一起努力打怪獸 做資料搜集期間,Anna曾問一位拳手,香港的拳擊風格是什麼?獲得回覆是「渣,香港根本還未厲害到去發展風格。」Anna認為藝術和體育界都面對很多挑戰。「無論是體育,或者藝術,在香港都說不上是社會上最被看重的。我覺得這兩個範疇的人,大家都很有心想做好。每一代都在進步,但進步的速度,可能相比起某一些多資源的地方要慢一點。」 Sam和Anna常以「寫出一隻怪獸」形容難度高的創作,這次與中英劇團「打怪獸」的經歷,讓二人強烈感受到,大家都很想一起「做好呢件事」,例如演員們常確認自己的唱腔,又自發學拳,讓演出更逼真。Sam亦同意:「有一日,飾演主角小卿的Nicole(劉雨寧)約了我,兩個人,加上DSM,聊了兩個多小時,大家交流對角色的看法。演員們投入了很多,讓角色更真實。我很期待,小卿會變成大家心裏面有多重要的symbol。」 在未擊敗怪獸前,或許我們可以先做一個打不死的戰士。到最後,擊不倒的是妳、是你,也可以是我們。 In ACOO, you can see #ACOOPerson.

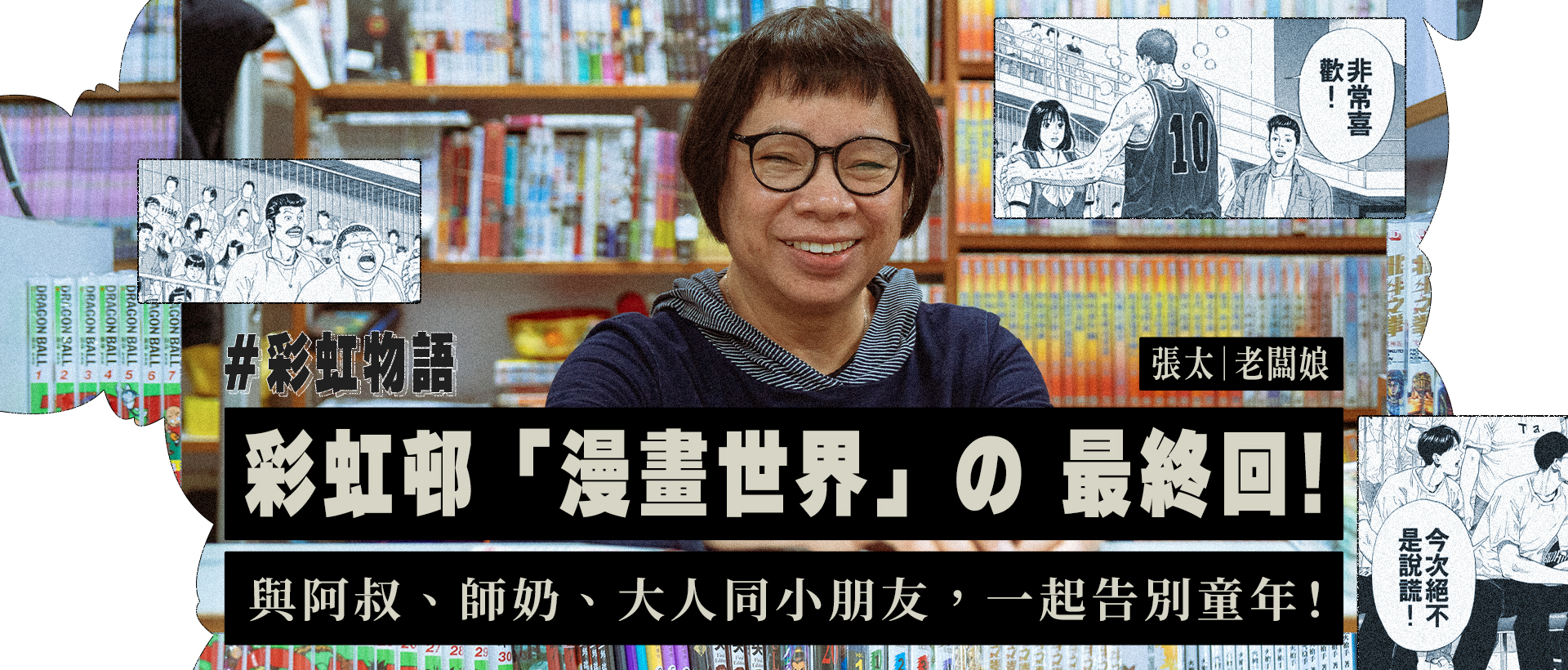

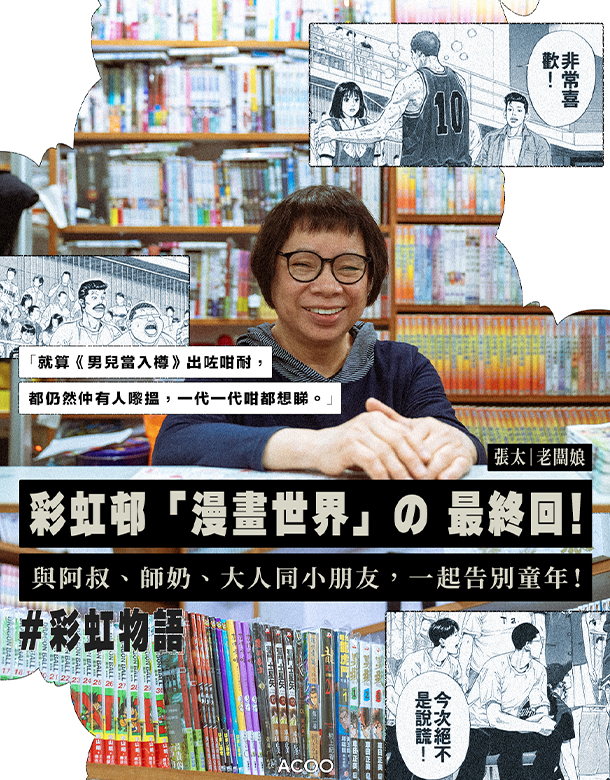

【彩虹物語】EP.1 美夢終將逝去?走進彩虹漫畫世界 重溫一代代經典回憶

記得中學時期,最後一節課的鐘聲響起,便急不及待與同學一起亂收書包,朝着那間位在屋邨商場的漫畫店直奔。那時候的幸福是,走到書架前找到想借的漫畫──那還未變成太陽神的《海賊王》路飛、詭異恐怖的伊藤潤二、擁有演戲天賦的平凡女生成為職業演員的《玻璃面具》,兩手捧着5、6本漫畫回家,窩在梳化或床上享受每一頁天馬行空的刺激與快樂。 位於彩虹邨的「漫畫世界」,全盛時期藏書10萬多本,現收有5萬多本小說及漫畫,在20年間為師奶阿叔大人細路築起一個幻想樂園。看着藏書,說要哪本漫畫,便馬上能找出來的人體GPS老闆娘張太說:「就算《男兒當入樽》出咗咁耐,都仍然仲有人嚟搵,一代一代咁都想睇。」 隨住畢業長大,我們那不知天高地厚的中二病和勇氣,和漫畫店一樣,不知不覺變少又變少。「漫畫世界」即將隨彩虹邨清拆告別大家。雖然我們未必再每天到漫畫店報到,但那些角色、故事總會在心坎處佔有無可替代的位置。如果你想找回心中的小孩,就一起再翻開這本漫畫書吧! 文字:Yanto @yanto_924 攝影:Andrew @andrew_bangchan 設計: Owen @wai.ho.98 |夢回往昔 張氏夫婦本來於九龍城經營文具店,直至1992年,乘着當時日本漫畫大量湧入香港的勢頭,他們便決定將店舖轉型,開立第一間「漫畫世界」。「以前啲人呢,無論咩年齡層都有㗎,小朋友又有,做嘢、讀中學、退休嘅人都有。個個人都鍾意睇書㗎。」在那個還沒有智慧型手機的年代,人手一書亦是店內的日常風光。三十載以來,「漫畫世界」已累積過萬位會員,雖不是全都活躍至今,但仍有一群忠實書迷,對店內藏書有着非一般的執著。 隨着漫畫風潮持續,他們逐漸擴張至各個屋邨,於全港開設六、七間分店,後來卻又因商場迫遷,漫畫世界逐一崩塌。就在2015年新都城分店結業時,將軍澳讀者一片哀嚎,張氏夫婦便想:「不如我開部車、擺啲書入嚟,你喺車上租啦。」直至現在,為了一群支持他們超過十年的熟客們,張生仍會每星期將驅車遠征,將一本本他們的心頭好送進將軍澳,以供租借。而最後的一片「漫畫世界」樂園,最後輾轉落腳彩虹邨金漢樓,轉眼已近二十年光陰。 |舊夢不再 經營逾30年,時至今日,漫畫店依然因應顧客的需求,持續更新着當紅書目。從70年代劃時代的科幻之作的《銀河鐵道999》,到80年代熱血滿滿的《七龍珠》,到近年爆紅的治癒系《chiikawa》,這裏通通都有。眾多集數齊全的新系列乖乖躺在書架上,但很可惜的是,大部分還是無人問津,書套甚至已蒙上薄薄的灰。 本來彩虹邨一帶學校林立,漫畫店曾經也很受學生歡迎。「佢哋放學或者食lunch,都會過嚟打躉。」可惜數年前疫情爆發,學生們不再上學,這樣的光景便不復再。「以前無疫情前有嚟開嘅,呢幾年佢都已經畢業啦;新入學嘅佢又唔識呢啲,又唔敢入嚟。」自從斷層出現,店內學生的身影便近乎絕跡。 如今,就算偶爾有年輕人來訪,多數也是來找某某動漫的原著。例如《鬼滅之刃》、《藍色監獄》這些膾炙人口的作品,「嗰啲佢識嘅,但未必會同你租嚟睇,因為喺動畫度已經睇完啦,就算你有漫畫,佢都未必會租。」茫茫書海,終究還是難敵網絡深淵。「其實漫畫係有得做嘅,不過啲人轉曬做網上睇咁解。」 除了來自網絡動漫作品的競爭,他們面臨的考驗,還有實體書的重量、存放空間、來貨價錢、舖租

【香港野草】它們不是「無名小草」!野草研究員之城市觀察

嗨,香港人,花幾秒鐘想想,今天在哪裏看過野草? 其實,香港人和野草的距離,沒有想像中那麼遠。若果願意駐足細看,或許還可以可以從它們身上,看到自己的影子。每天埋首記錄和研究香港野草的「WEEDsilience」創辦人王曉欣(Ivy)和王顥霖(Homan)形容,「我哋眼中嘅香港野草同香港人一樣,高效、好捱得、好有靈活性。」各位打工仔,可會覺得這些形容詞有些熟悉? 文字:盧乙彬 攝影:Andrew @andrew_bangchan 部分野草照片:@WEEDsilience 設計:Owen @wai.ho.98 |植物鄰居:每天擦身而過的陌生人 隨「WEEDsilience」創辦人王曉欣(Ivy)和王顥霖(Homan)在觀塘工廠區遊走,發現隨處可見野草的蹤影。不論是地磚的縫隙之間、溝渠邊緣,還是繁忙的馬路中心,都有小草悄悄竄出。Ivy抬手指向某座工廠大廈的二樓外牆,只見那裏赫然冒出一株野草。馬路旁車來車往,揚起陣風,吹亂路人的髮,生長在道路中央石壆上的野草亦隨風搖曳。Homan打趣地說:「我們正在體驗野草的生活」。當城市人營營役役之際,又有否欣賞過每天和自己擦身而過的植物鄰居? 「我覺得大部分香港人對野草根本冇印象!」Ivy說得篤定。「可能他們太忙,返工就係搭車,跟住返工,放工又係搭車返屋企, 基本上冇乜留意身邊嘅草。其實就算只係一個小角落,或者佢哋公司樓下都會有呢啲草。」若想親親大自然,根本不用跑到郊外,Homan如此認為。 |獨有的城市景致 總是被消滅? 二人同樣畢業於中大環境科學學系,醉心生態。曾為植物標本館研究員,現為獨立植物研究員,於2022年與園境師龐宇靈(Benni)共同創辦「WEEDsilience」,希望令公眾了解這些每天與自己擦身而過的植物鄰居。就他們觀察所得,通常只有農夫或是負責除草的員工才會對野草有印象。可惜,他們對野草的態度通常都是——將之消滅。 不過,二人口中「高效」的野草,可不會就此銷聲匿跡。Ivy指:「畀人打完草兩星期,已經再生返出嚟,然後完成咗佢嘅life cycle。」Homan接着補充:「然之後再俾人打草,又生返出嚟。」公園裏的植物,需要聘人悉心照料、澆水換泥,野草剛好相反,「咩都唔使,自己搞掂」,猶如「免費綠化」,Ivy說。適者生存是自然法則,當野草在鬧市中欣欣向榮,正正反映「佢哋係最合適嘅先可以喺度生長,因為唔合適嘅都死了。」 城市污煙瘴氣,恰好讓塵土積聚,化成泥土;對於從某處飄來的種子來說,正是賴以為生的養份,足以讓它落地生根,在夾縫處生長。這是一道獨有的城市景致,亦是「WEEDsilience」一直珍視的「自發景觀」(Spontaneous Landsacpe)。團隊希望,在傳統的景觀設計和規劃以外,有朝一日,城市設計會容得下野草,而非將之消滅。 Ivy解釋:「城市會繼續擴展,無論點樣反對,發展係不可對抗嘅時代巨輪。即使城市發展,但係其實仲有好多green space,我哋都可以做返一啲嘢。當係挪亞方舟嘅概念,如果喺設計方面做好少少,或者留返少少空間畀大自然,當植物嘅原生地消失,會否可以保留到少少物種?」 |尚在播種階段 未來可期 他們深知,距離野草和城市人共存、共生、共榮這個目標,還有很遠的路。所以,他們目前着力做好基本研究工作。 團隊三人分工明確,Ivy和Homan一有空檔,便會揹着裝有枝剪、標本簿、微距相機、密實袋等實地考察工具的背囊,四出尋訪市區植物的蹤影,埋首野草紀錄和研究工作;Benni則負責提供園藝設計的專業知識。目前,他們已在香港市區記錄了將近200種野草,當中甚至有以往未在香港被記錄的物種。團隊希望可以有系統地整理本地野草資料,再逐步向公眾普及環境教育,期望終會將研究轉化為實際的園圃設計。 Homan形容,團隊目前處於「播種階段」,尚待種子開花結果,「唔係短期之內會見到成效,可能過多幾年或者十年之後,啲人對野草嘅了解會增加,或者想法會有改變。」 |小眾研究 拼命覓向陽處生長 野草的生命軌跡,也是「WEEDsilience」團隊一路走來的寫照。 野草種子落在我城方寸之地,為了繁衍後代,拼命尋覓向陽處生長。他們觀察到,在鬧市中求生的野草,有各種千奇百怪的生存方式。比如在香港很常見,被二人笑稱是「躺平專家」的車前草,「躺平」就是它的生長形態。「即使畀人踩過,都唔會有事」,Homan說。 「WEEDsilience」也一樣,若要生存,若要把理想化成現實,就算荊棘滿途,也得靠自己尋到出路。「將環境教育推向大眾,其實係好具挑戰性。」Homan剖白。二人去年拍攝了以香港野草為題材的生態紀錄片《WEEDsilience: Exploring the Neglected Nature》,並獲得香港青年自然生態紀錄片拍攝比賽冠軍。Homan媽媽看畢,始驚覺「原來野草會開花」。 他們意識到,自己的研究與公眾認知之間,仍存在很大距離。於是,團隊扭盡六壬,努力以「common language」和大眾溝通。除了平常的實地勘察、植物繪圖、拍攝、製作標本等工作以外,他們也忙於經營社交平台,尋找「流量密碼」;亦會在市集擺檔,與顧客面對面交流。 |疲憊之時 總有野草滋養心靈 目前,他們仍在探索可以讓外界理解他們的不同方法。投身小眾研究和倡議,即使有滿腔熱誠,偶爾亦不免感到疲憊。此時,野草總會給他們答案。 Ivy說,看到野草「可以適應唔同環境」,總會提醒她調節心態。就如「躺平」的車前草,「草點會想畀人踩?但就係會。」Ivy對野草的熱愛從兒時已開始萌芽,曾居於鄉郊的她,家中有一本屬於嫲嫲的藥用植物圖鑑。當時她對植物無甚認識,故亦無所畏懼,跟隨書本內容採摘野草服用。她笑着回憶:「咁我好似冇死到喎。」如今,她不再是初生之犢。雖然對植物依然懷抱熱愛,但當理想和工作掛鉤,便有許多事要兼顧。與野草為伴,她領悟到一件很重要的事——「外貌和形態不重要,最重要係做自己想做嘅嘢。」 香港人,如果倦了,不妨看看總是在你身邊,無聲無息地長得茂密的野草吧。 -------------------- In ACOO, you can see #ACOOPerson.

【我們都是第一次做人】SVhk X SONOVA X 寰亞音樂中學校園音樂巡演 用音樂擁抱青春的迷惘與勇敢

青春的旅程,充滿未知與挑戰,中學生們常在學業、家庭、人際關係等壓力下感到迷惘。如何幫助他們找到情緒出口,建立自信和勇氣?由香港社會創投基金(SVhk)、SONOVA及寰亞音樂主辦,並獲太古基金支持,聯同香港遊樂場協會及香港聖公會福利協會舉辦的《我們都是第一次做人》中學校園音樂巡演,並邀請了鄧麗欣、陳健安、梁釗峰、Nowhere Boys、Feanna 黃淑蔓、Jay Fung 馮允謙、Cloud 雲浩影 、ANSONBEAN等歌手組合,用歌聲唱出中學生心聲,陪伴他們走過成長的迷惘與挑戰。 團隊走訪了15間中學,收集了超過1300張學生留言,當中超過一半學生表示對生活感到迷惘。其實,學生們和我們,何嘗不都是第一次做人?不妨聽聽音樂巡演的策劃人蔡展煇、香港遊樂場協會副總幹事(社會工作部)游綺文,以及東華三院李嘉誠中學副校長黃佩珮,分享他們的故事和感受。 ———————————— |為何希望開展這個計劃?希望為學生們帶來甚麼啟發? 蔡:去年一位唱片業好友的提議,希望為旗下歌手舉辦中學巡演。考慮到疫情後學生們在學習和情緒上面對的種種挑戰,以及近年不斷發生的學生輕生悲劇,我覺得很有必要做這樣一個活動,用音樂去支持和鼓勵他們。 宏觀坊間已經有不少以為同學「打氣、提升正能量」為題的校園活動,於是創作團隊就重新思考今日校園需要的是一個怎樣的訊息?於是也衍生了《我們都是第一次做人》這個主題,希望彼此多了一份包容,同學、家長以及老師校長,日常生活上都是一次一次的學習。 |參與這次音樂會,最大感受是甚麼?有否印象深刻的經歷? 蔡: 記得有一位同學分享,疫情期間病倒,曾經危殆到入住ICU,後來總算平安康復;在初初復康過程中,原本愛好運動的她,連走幾級樓梯都喘氣,同時她又因而有所啟悟,有時對於功課學業都好緊張,但最終明白健康、生命與及家人師友,才是最重要。 游: 欣賞音樂會過程中,聽到後面幾位女同學你推我讓,其實想向偶像大聲講句說話,但不敢主動,於是我轉頭拋下一句:「就嚟入後台喇,快D講啦!」輕輕鼓勵,她們大大聲說:「Stephy,你好靚女呀!」,果然Stephy聽到,回頭給了她們一個「心心」。不貪心,只希望同學學會為自己拿出的勇氣而沾沾自喜。 黃: 我看到學生們青春狂妄的一面。年輕人往往會做一些出人意料的事情,正是因為他們還沒被社會規範完全約束, 保持著純真和勇氣去追求當下的熱情。 |可否分享自己印象最深刻的「第一次」? 蔡:入行主持的第一個節目《一切從音樂開始》,仍記得第一次開咪前,提交當晚播放歌單給監製顏聯武先生(日後,共事十多年,視之為恩師)過目,到第一次坐在直播室推咪,很緊張,但同時,今日回想起這也是一種陪伴,同樣望著歌單上的歌曲,我們會討論Music Flow、Genre、節奏到前奏等,這種純粹的對話,真的很珍貴。 游: 人生中最深刻的第一次是做媽媽。當時懷著孖胎,有很多想像,既有正面也有負面。孩子出生後,生活變得忙碌而充實,現在回想起來覺得很有趣。 黃: 我第一次辭去老師的工作,去參加工作假期簽證計劃,改變了自己依從的人生。這段經歷讓我變得更大膽,也讓我學會了用更輕鬆的態度去面對生活。 |有無經歷過,曾經被打擊自信、甚至質疑自己的經歷? 蔡: 在媒體工作了廿年,期間經歷過低潮:記得由熟悉的音樂資訊類型節目,被調任發展財經頻道,開初真的每一次開咪都懷疑人生!每每與金融分析專業一齊開咪,聽著對方分析股票猶如外星話,坦白講,真的每一刻都自我懷疑!甚至考慮是否要放棄? 游: 任何創新的意念都會有一些不認同的聲音。2017 年,我在青少年中心設置「瞌一HUB」服務,建立青少年自主休息空間,希望能幫助青少年,但當時也受到了不少質疑。這些質疑讓我開始懷疑自己,但也引導我優化服務的方向。 黃: 曾經有一位學生經常質疑我的評分和教學,讓我一度開始懷疑自己。但我後來發現,這個學生只是想弄清楚哪一種標準是正確的。我用平常心去處理,一方面查證自己的想法,一方面與學生討論,最終也強化了自己的教學信心。 |當自我質疑的時候,你會如何調適心態? 蔡: 轉戰到財經節目後,當時先客觀留意同事的主持風格,而自己「暫時欠缺的」知識,是否隨時間浸淫就可以改變?可能因為心態有了這種調節,少了一份繃緊,呈現多一份從容,於是一起主持的同事或專家的態度也起了變化,而我又彷彿慢慢好起來,成長起來。 游: 我會允許自己沉浸在情緒中,不去壓抑負面情緒,感受當下、接納自己。 黃: 我會客觀地審視自己的能力,看看是否是自己放大了負面感覺。人非完美,要學習接納自己,把注意力放在具體行動上,而不是消極的想法。 |當學生面對自我質疑及挫敗,你們希望送一首什麼歌曲給他們? 蔡: 《相信一切是最好的安排》- 陳蕾。揀選這首來自這位「樂壇社工」的作品,每當大家感到迷惘、窘頓的時候,甚至懷疑人生,但世界真的很大,或許真的不是想像中的壞? 游: 《假使世界原來不像你預期》。成長過程中,我們常常背負著很多期望,讓人喘不過氣。這首歌提醒我們要接納事情並非都能控制,要為自己而活,建立屬於自己的意義。 黃: 《差一點我們會飛》。成長過程中難免會受傷,但不要害怕,仍然要相信希望,這裡會有想像。 In ACOO, you can see #ACOOPerson.

【你的能力只是被想法限制了】跟脊髓小腦性失調症患者體驗義工日常

今年31歲的曾錦源,在18歲時確診脊髓小腦性失調症。面對突如其來的打擊,他曾經徘徊在生死邊緣,但在一番掙扎過後,他選擇了堅強活下去,更投身義工服務,身體力行證明自己的能力。 「我都認同自己有啲事一定需要其他人幫手,但都唔可以被限制想法,我們一定係需要幫助。就算我們坐輪椅都好,我哋都可以幫到人。」阿源曾參與不同義工服務,有真人圖書館、病人治療組織及殘疾人士倡議工作等,其中一項就是派飯。有一次,一位露宿者無預警下消失,幾個星期後突然出現,表示自己已被安排上樓,特地回來對阿源及其他義工說聲感謝。在這些微小而真摯的互動,也能體會到生命的意義。 就在2024年底,阿源獲得「香港義工獎2024-傑出青年義工獎」。對他來說,獎項的意義不在於肯定個人成就,而是證明了一個信念:幫助他人,從來不分種族、性別,更不分傷健。 這天,就讓我們跟阿源體驗一次派飯,聽聽他的故事! 採訪:Hoiyan @seamouse_hoiyan 攝影:Andrew @andrew_bangchan 設計:Owen @wai.ho.98 剪接:PL -------------------- In ACOO, you can see #ACOOPerson.

【留住龍城】EP.2 茶香銘記 堅守傳統七十年的源茂興記茶莊

從傳統酒樓的一盅兩件,到結婚過大禮向家長敬茶,在香港文化中,茶一直佔一重要席位。在九龍城南角道一間小茶莊「源茂興記」,茶也同樣在兩位老闆劉氏兄弟的生命裏留下深刻印記。「精選各種名茶」、「唯一馳名觀音」,茶莊門口兩側威風凜凜寫着,而頂上則是從右到左六個大字:「源茂興記茶莊」。從1954年開業至今,這裏始終如一,茶葉的穩定品質,一直讓細劉生引以為傲:「七十年前係咁樣包(茶葉),七十年後都係咁樣包——只不過多咗個膠袋。」 只是如今面臨九龍城區重建,茶莊也終將迎來光榮下場的結局。「初頭就諗住搬遷嘅,但而家就諗住唔做,因為我哥打算退休喇,變咗得我一個人,做唔掂囉。」老闆之一「細劉生」解釋道。這個陪伴他們逾六十載的小天地,終將不復存在。 文字:Yanto @yanto_924 攝影:Hiuyan @hyphotgrap 設計:Kayan @yipyn |在茶莊的那些年 「我哋都喺九龍城長大、喺度出世㗎。一直以嚟,由返學放學直到結婚,都係喺九龍城生活, 其實九龍城就係我嘅故鄉。」從細劉生出生以來,他們一家七口便住在九龍城南角道,舊居與現舖只有一條馬路之隔。「因為我哋以前係前舖後居,直接住喺裏面。」1200呎的空間,由爸媽、五兄弟姐妹、店面、存貨攤分,每人分到的空間其實並不多。到晚上要睡覺時,「攞兩個茶葉箱,然後行一塊板,嗰塊板係兩呎左右,瞓一陣半夜會變咗喺地下,哈哈。」 不光是生活空間,茶莊的工作也佔據了細劉生童年一大部分。「放學之後,係做完舖頭嘅工作先做功課㗎。」那時生意興旺,五兄弟姐妹自然逃不過要幫忙分擔店內工作。他們每天一同圍着桌子包茶葉,動輒用上個多兩個小時。茶莊晚上九點關門,「你唔幫忙?咪無得收工囉。」姑勿論關店後,他們還要完成學校功課。 如斯日復一日,這群孩子也長大成人,正式步入社會。不過,細劉生並非一開始便計劃接手茶莊。建築、速遞、膠袋製作

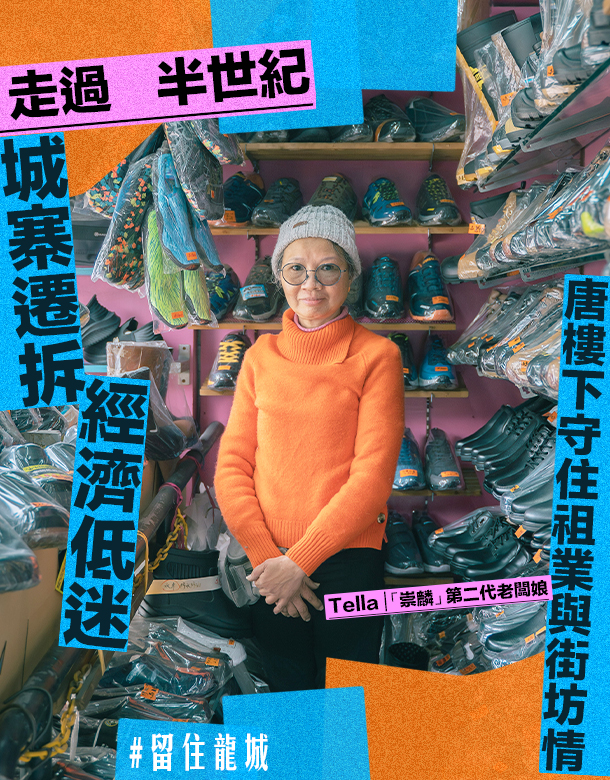

【留住龍城】EP.1 從城寨開始 陪伴九龍城走過半個世紀的崇麟鞋業

「唔該我想搵Tella姐!」 「好!請等等。」 半個身影從鞋店的閣樓探出,隨之,她從貨梯上矯捷爬下,雙眼帶笑,聽起了客人的來意。開業近六十年,這幕在崇麟上演過無數遍——走過半百,九龍城的一切或聲張、或悄然地變着;但在衙前塱道的這間小鞋店,一切又彷彿始終如一,好比眼前始終笑容可掬、用心對待每位來客的她。她,就是崇麟鞋業的老闆Tella姐。 文字:Yanto @yanto_924 攝影:Hiuyan @hyphotgrap 設計:Owen @wai.ho.98 |寫了大半輩子的地址:衙前塱道82-84號 這間位於九龍寨城公園正對面、一幢外牆已落漆的唐樓之下的鞋舖「崇麟」,於1967年開業,由Tella父親所開——那甚至是城寨還未被拆遷的年代,當時的Tella只有3歲,「仲係小朋友嘅時候,就住喺呢度樓上,呢個地址我都寫咗60年喇。」她一頓,解釋由於父親從中國偷渡來港,所以無法回去:「我負責寫信去問候媽媽。」當年因為要應街坊所需,崇麟還會售賣各種雜貨家品,所以稱之為「崇麟百貨」。後來,隨着城寨的遷拆、社區的發展,崇麟慢慢轉為只賣鞋履,從小小街檔擴張,租下了隔壁唐樓的地舖位,作為店鋪延伸。 後來,Tella一家曾搬走。或許是緣分的驅使,兜兜轉轉後,他們最後又回到這座唐樓之下。「咁啱呢棟樓之前唔知有啲咩結構性問題,拆咗之後就變成可以喺度租舖做生意。」自此,他們便正式落地生根,直到現在。Tella回想起這些年的潮起潮落,有感而發地說:「我個業主真係好好,好照顧我哋呢啲小商戶。」三十幾年間,崇麟經歷市道高低跌宕,自然也有過低谷,「喺經濟唔好嘅時候,我都好忐忑,因為自己都有三個小朋友。如果過唔到(呢關),最後嘅打算就係破產,承擔責任。」就在店舖九死一生時,Tella為了拼出一個機會,便硬着頭皮寫信給業主,說明情況。誰料到,業主真的答允減租,與他們共度時艱。「(業主)唔可以只係用『良心』兩個字去界定,而係真係有修養。」 雖然只是社區一隅不起眼的小鞋舖,卻在它近一甲子的生命中,承載了那些年經濟起飛港人的拼搏精神,又有着過去一城人共同走過的低潮。 |做一間街坊舖 走在今年的九龍城街頭,可以看到滿街老舖,連被老舖顧大的孩子也開始兩鬢斑白。時代的巨輪不斷向前滾動,也為崇麟帶來不少艱巨的挑戰,Tella直言一是網購,二是連鎖店:「新嘅家庭、後生仔,或者係新手父母,佢哋幫小朋友買返學鞋,好多時候都會習慣去某啲牌子,因為嗰啲牌子已經係深入佢哋嘅生活裏面。」的確,童年記憶中街市或商場擺放着人字拖、膠拖鞋的舊鞋店,都在不經意間逐一消失,換來各間一式一樣的連鎖店。 幸好,崇麟還有一眾老朋友的支持,不少街坊即使搬離社區,仍然會專程回來幫襯,只因為崇麟獨有的人情味 —— 在崇麟的另一號人物是阿晴,她從16歲便在這裏打工,直至現在已成家。說起阿晴,Tella有讚無彈,直言她做得捱得又有心:「你真係可以用無微不至去形容佢嘅上心,啲鞋係需要點着、可以點着,對學生鞋上次着咩碼,今次幫佢攞大多一、兩個碼。」舖頭內的鞋全都擺放得整齊有序,從嬰兒鞋、返學鞋、到護士鞋、拖鞋,甚至繡花鞋都有,就如同她們一樣,陪伴街坊走過人生的每段路。 這份用心是有回饋的,兩年前舖貓花花得了腎病,醫藥費要價不斐。更嚴峻的是,那時鞋舖生意低迷,讓Tella感到蠟燭兩頭燒,壓力快把她壓垮。這時候,一位街坊竟亦義無反顧,扛起了照顧花花的重任。Tella解釋,街坊是一位貓義工,和花花關係一直都很好:「聽到姐姐把聲,佢會即刻由入面走出嚟,然後撲上姐姐度騎膊馬。」不忍看花花受病痛折磨,那位街坊包辦了花花的醫藥費用,帶牠看新醫生、試新藥。雖然花花最終還是不敵病魔,但在生命的最後,牠有了多一位深愛牠的人陪伴,亦加深了Tella與這裏人和事的牽絆:「真係令我覺得有人好重視你、重視你啲貓。」 |再見龍城 經營至今,對Tella來說崇麟早已不只是一個檔口、一門生意,更是待人接物的精神,「雖然係唔起眼嘅嘢,但可以由你去畀價值佢。」一直以來的用心,凝聚成了鄰里間的信任和關係。不少街坊經過,無論是不是來買鞋,都總愛進來逗逗貓,與Tella、阿晴聊聊天。可惜,九龍城區重建工程將至,屆時衙前圍道及賈炳達道一帶的居民、商戶都要遷出,「估計在2025的年中至年尾,我們應該就要搬走。」 不過,即使在市道低迷等種種不利因素之下,Tella仍無意讓崇麟就此結業,「可能係對九龍城熟咗,我啲熟客由出面返嚟,都係習慣返嚟九龍城搵我哋。就算未有呢個重建項目嘅時候,我自己都諗過會做到退休。」若租金、地理位置許可的話,她還是希望在區內重新找一個舖位,繼續服務街坊。 傳統習俗說不能送鞋給喜歡的人,原因是象徵送走他;不過崇麟那麼多雙好走的鞋,已伴眾人走過了半世紀歲月,相信即使走再遠的路,也定必能把Tella帶回來九龍城。她說:「只要你肯做、你想做,你就去做,自然會有下一步跟住你。」 -------------------- In ACOO, you can see #ACOOPerson.

【張達明、劉浩翔專訪】改編92年作品 中英劇團再呈現尋根故事《近鄉途情怯》 :怯,係我哋以為自己已經好割裂, 但霎那間回望,原來仲有好強烈嘅聯繫

有人窮一生的時間出外探索理想的居住國度,落地生根;有人花一輩子的力氣回到自己的家鄉,落葉歸根。 1991年,有見不少港人當時萌生了移民看法,在中英劇團邀請下,張達明首度撰寫長劇《客鄉途情遠》。這個故事以喜劇手法描寫長子阿德移民加國、幼子阿偉留港發展、父親俊叔回鄉再娶,一家流散於三地。首度自編自導的他,憑此劇勇奪第一屆舞台劇獎最佳編劇及最佳導演。32年後的今日,中英劇團邀請前中英演員、資深劇場人劉浩翔,延續這個「家」的故事——《近鄉途情怯》。於是,兩位創作人宛如進行了隔空30年的時空交流。 在創作時,劉浩翔一直在探問:當我們說「回家」的時候,到底在尋找什麼?劉浩翔這樣為「根」這個字下詮釋:「你以為割裂了一些東西,但當你談到那份愛、那份關係、那份情,原來我跟這裏是分不開的。」正是這種若即若離的距離感,讓「尋根」成為一次讓人既怯懦又勇敢的旅程。雖然有些事情一直變化,但似乎又有某些東西始終如一。 文字:Heidi @heidi.is.strong 攝影:Philip Tung、中英劇團提供 設計:Po @p12_o28 |客鄉情遠與近鄉情怯 張達明和劉浩翔,二人均演而優則導/編。張達明形容,在創作《客鄉途情遠》前,多嘗試實驗劇場,「邀請的演員甚至可能完全沒有演出經驗,只是來玩的」,但賣票銷情十分慘淡,「夜晚場得十幾個人;下午場,9個。好可憐嘛!」1992年,中英劇團邀請他創作劇本,「但中英劇團不可以(滯銷),(銷情)要爆的!所以好大壓力!要演員做得好看、文字好、內容有原因。」 而當年,座上客之一的劉浩翔還是香港演藝學院的學生;時至今日,劉浩翔早已離開「娘家」發展,成立了自己的劇團。一年多前,中英劇團藝術總監張可堅及助理藝術總監盧智燊邀請他為中英劇團45周年構思創作一個劇目。醞釀意念期間,他想起了《客鄉途情遠》:「它很有當時中英表演的風格——是很有力量、很幽默,而幽默得來,在達明的文本裏,亦是言之有物。」有見坊間甚少人那幾十年前的劇本改編及延續,「我覺得在藝術層面上很有意思」。 於是,劉浩翔決定改編《客鄉途情遠》,添加上現今時代背景,變成《近鄉途情怯》。張達明憶起首次聽到這個消息深感興奮,亦欣然擔任這次的顧問:「我有時都會想,究竟現在是不是這個時間去做(延續)?有否機會把故事說下去?」 劉浩翔把《客鄉途情遠》濃縮成這次劇本的上半場,下半場的時空則設定在2030年左右,已移民的阿德為前妻回港、在加國成長的兒子Raymond竟想去內地發展。面對現在的時空,3人的「家」洗牌,但依然離散。劉浩翔這樣形容:「我再看回他的作品,然後我跟那個年代的一些香港人的情懷去對話、去神交、去在文字上或劇場上深化。」而張達明亦說:「我只是寫了一個鄉下,現在劇本有兩個,這是很吸引的趨向。」 |彼此也在捱 在90年代,來港打拼的老一輩或回鄉尋根,年輕而有能力一代或考慮移民。回想起90年代的移民潮,張達明笑說,當年只有最有錢的一群人才有資格移民:「我第一次搭飛機,是1997年到北京交流,當年還有鞏俐接機。所以你說,當年的我,又怎會想到移民呢?」當年的他,更想探討的是人們面對未來、家庭的變化及分隔兩地的情感:「究竟甚麼是鄉下?鄉下是甚麼的模樣?」 劉浩翔這些日子一直閱讀張達明的劇本,他發現:「張達明描寫的年代很純粹。常說中國是個苦難的民族,那個年代還是艱辛的日子。達明的劇本有一句讓我很動容,是哥哥對弟弟說,我在香港也很辛苦。那種是彼此也在捱的感覺。達明的劇本給了我很大的提醒,希望大家來到,都感受到這些東西。」 時至今日,有人移民、有人回流,人們的身分、情感變得更複雜。劉浩翔希望從《近鄉途情怯》下半場,把這個視覺拉到更遠。他在劇本加入了部分現實生活的新聞,「我的靈感完全來自達明的概念,只不過加入了現在的時代步伐,我們看到很多有趣或荒謬的情況,我們希望可以找到一條出路。」而張達明亦有提醒劉浩翔應該加以強化文本及角色對香港的情懷,例如他發現,劉浩翔把劇本中心放在兒子阿德身上,但張達明認為,阿德的兒子Raymond,反而更能表達三代的聯繫。 最後,故事下半場時空並非在2024年,而是希望大家一同以未來的視覺,更宏觀地看「移民」這回事,「原來這種關係遠到,是世界各地移民了的人」,劉浩翔說。 |「根」的意義 「我們是很特別的城市」,劉浩翔說:「我們有殖民過,我們有回歸,我們有不同階段的移民潮。」交錯的歷史,令我們的根更撲朔迷離。 劉浩翔太太及其家人經歷過移民、回流,部分家人再二次移民,他這樣具象地解釋:「在加拿大Richmond,所有的中餐廳都好吃到爆炸,因為當年的(香港)師傅都過去了。但你在香港吃不回那個香港的味道。」最後,無論是太太的回流,抑或外父的回流,劉浩翔都這樣歸納原因:「如果老土一點講,就是發現很愛香港這個地方。原來那份愛,不會因為你移民的時間而失卻。」 《近鄉途情怯》這個劇名,正正道出了這份複雜的情感——怯,不是因為陌生,而是源於那份揮之不去的熟悉,「他們過去,其實也一樣看香港的Youtuber、香港的電視。你的地域改變,但說到你問的這個『根』,就是那個習慣、那個文化、那個喜惡,搣不掉的」。在這次故事,劉浩翔刻意加入了「阿德太太」這個新的角色及視角。那些離開的人、留下的人,以及那些在離與留之間掙扎的人,都在用自己的方式詮釋「根」的意義。 |為彼此的劇場之旅「尋根」 張達明形容,撰寫這個劇本後,改變了他往後在劇場的路:「演員出身,玩玩其他東西吧。但我發現,原來可以寫一個這樣的劇本,力量可以這樣大」,他笑著說:「所以之後我轉行寫劇本了,哈哈!」 而於劉浩翔而言,這次或許也是最佳時機:「我今年『入五』,假如你早五年或十年叫我寫這個劇本,我未必夠膽寫。」今次劇目找來了好幾位中英前演員演出,於他而言,這次的尋根有兩重意義:「廣義來講的話,其實在說的是我們香港人;狹義來說,我們的根可能就是中英。」 或許,我們從來都不需要有一間屋、一件實物,才代表自己屬於一個地方。「你覺得屬於,咪屬於囉」,劇中的阿德如是說。 In ACOO, you can see #ACOOPerson.

【梅艷芳的芳華絕代】 90後粉絲舒詠晨開Page分享偶像故事 意外結緣梅摯友 如穿越時空與她相遇

地鐵廣告、百貨公司LED大螢幕、巴士座位橫幅以及叮叮(電車)生日應援車,近年粉絲為自家偶像舉辦的宣傳支持活動,既是新奇又充滿創意,這種規模完全突破過去香港追星文化的想像。然而,香港樂迷的瘋狂,還能衝破時空限制——出生於90年代的舒詠晨,人生的三分之二也喜歡着梅艷芳,「我人生第一個、亦都係唯一一個偶像,就係得佢。」舒詠晨為梅經營的專頁近乎每日一篇,分享報章雜誌、影視節目及演出片段,留言區偶爾會釣出徒弟何韻詩,還有其他樂迷分享昔日往事,她說:「如果可以將我偶像帶畀大家嘅快樂,將佢multiply、amplify嘅時候,呢個都係我繼續做落去嘅快樂來源。」在這個小小的網絡空間,彷彿梅艷芳從未離去。 今天是梅艷芳展開宇宙巡迴演唱會的第21年,未來、永遠也是屬於她的芳華絕代。 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 照片:受訪者照片 @anita.mui_、資料照片來源詳見文末 設計:Owen @wai.ho.98 |呢個病我係可以打得低 說音樂,就用歌手來劃分年代,舒詠晨屬於陳奕迅、容祖兒和Twins的年代。千禧年互聯網沒現在發達,大部分人聽歌途徑也是信和買碟、電台,不然就是偷偷用Foxy下載音樂。那時候,舒詠晨的音樂口味是承襲父母,「所以細個已經知梅艷芳係邊個,但又冇特別鍾唔鍾意。」真正留意梅艷芳,則是先從張國榮離世後的報道開始,她笑言更曾誤會形影不離的二人是情人。之後,梅艷芳為SARS出心出力,先是籌款後又號召舉行《1:99音樂會》,還有後來梅公布患癌的記者會,當時其態度堅定且自信:「呢個病我係可以打得低,我深信喺好短時間之後,我會好返。」舒詠晨直言被梅的態度煞到:「好型喎!」娛樂新聞總是有梅的報道,舒詠晨把每篇也一一細看,並在不經意間累積着好感,「我應該嗰時開始鍾意佢,佢走嗰朝覺得好唔開心,如果呢個人對自己而言係唔重要嘅話,冇理由會咁唔開心。」 |梅艷芳所在之處就是舞台 自接觸、了解梅艷芳,舒詠晨就開始無以復加地喜歡上她,甚至謂梅是人生唯一偶像。相比起梅的歌曲、影視作品,舒詠晨最喜歡她的為人:「佢個人真係好inspiring,唔單止有才華,仲有好多嘢睇,呢種感覺係……我覺得暫時係得佢一個畀到我。」 舒詠晨分享,她曾看過一個許冠文的訪問,才知道演藝人協會的發起人之一是梅艷芳。私下,梅會相約甘草演員聚餐、舉辦生日派對,讓他們感覺被重視,「佢做唔係為咗咩回報、光環,呢啲係冇賣報紙㗎嘛。」又有一次,梅在紅館後台等待上台,而螢幕正在播放工作人員名單,她竟然發現少了兩位工作人員的名字。除了同業,梅艷芳也很珍惜每一個粉絲,舒詠晨分享了一些在訪問及粉絲圈中流傳,且為人津津樂道的故事。「有一個fans追咗佢一段日子,要去美國讀書,佢就約個fans去屋企食飯。」又有一次,有粉絲在晚上到片場探班,梅又因為擔心他們獨自歸家,便把粉絲接回家睡一晚。 舞台上,梅艷芳因為工作滿檔,身體已超過負荷,令她總是抱病上台,下台就暈倒,但每場演出也絕不欺場,舒詠晨說:「佢呢種態度從頭到尾都冇變過,所以最後點解佢有病,都夠膽去做呢個演唱會。」那種意志力和對舞台的熱愛,可說是無人能及,「你想做,同你做唔做到係兩件事,但佢真係做到。我成日都覺得唔好話病、頭暈身㷫,剩係嚟M唔夠瞓已經好多嘢做唔到,何況重病?」讓梅艷芳閃亮的,不只是她用生命作養份的演出,還有真誠,「咁多次嘅呢啲故事,係最illustrate到佢係點樣嘅一個人。」 |與梅艷芳最接近的距離 「我識佢(梅)全部都係靠啲二三四五六七手嘅資料,純粹係呢啲碎片,寫返自己睇完一輪嘅理解。」從舒詠晨的分享,即使不是生在梅艷芳年代的人,也能知道梅艷芳會為了挑選衣服而遲到、因要捉弄朋友而不惜認真扮醜、敢言且玩得,看見梅有趣又充滿人味的另一面。舒詠晨也會整合梅的演出、造型、工作花絮故事和作品賞析,細看每一個帖文就像是梅艷芳的日記。而這,亦得到認證,包括梅的徒弟何韻詩,還有既是良知亦是益友的劉培基。 去年,香港文化博物館曾舉辦一個為期大半年的梅艷芳展覽,同時傳出殺館消息,舒詠晨便寫下文章表達感受,卻意外引來劉培基的關注。「佢打畀我,哇!我真係手都震,但我都故作鎮定。」重新憶述這通電話時,舒詠晨的聲音仍透露着緊張興奮的情緒:「劉培基同我講,從來都冇打過電話畀梅艷芳fans,有諗過我係咪識得佢。」那些剖析和講解的文字,就像舒詠晨完全明白梅當下的狀態和情緒,她直言聽到時感動得盈眶:「覺得有少少好似梅艷芳隔住時空,透過佢最close嘅摯友同我講呢番說話,又好似冥冥之中,佢將我哋呢班愛佢嘅人連繫埋一齊,好神奇。」 |遺憾與最純粹的快樂 喜歡梅艷芳,與喜歡其他歌手之間的差別,在於體驗上的落差,舒詠晨說:「遺憾地我係無辦法experience到追星嘅快樂。」早在數年前,電影節重新上映梅的電影,入場後舒詠晨才驚覺:「原來我喺正式一間戲院睇你嘅電影,not even真人喎,其實我都未試過。」她也曾問自己,為甚麼要對這個人投入這麼多情感,兜兜轉轉想了又想,喜歡一個人真的可以沒有原因。 那麼,如果人生沒有了梅艷芳呢?舒詠晨坦言應該沒有差別,「都係咁過,但我覺得會冇咗好多快樂。」對舒詠晨而言,雖然偶像不是楷模,但偶爾梅說過的話和行動,的確會讓她得到一點力量,「我好記得佢講過『只要有信心無難事』,係佢cancer開最後一次演唱會講嘅。有任何難嘅嘢,我個腦就會響起呢句說話,唔好怕,做咗先囉。」喜歡梅艷芳,沒有冠冕堂皇的說辭,只有最純粹的快樂,「活到咁上下年紀,發覺人生好多開心都有代價,難得有呢樣嘢可以好單純咁去enjoy。」 永遠不會再更新的歌單,沒有新上映的電影,這些讓粉絲一聽再聽、一看再看的作品,都是不能取代的存在。 |The Show Must Go On.Life Must Go On 梅艷芳的一生充滿崎嶇,兒時家中環境拮据,4歲便跟着姐姐梅愛芳到處唱歌幫補家計,導致她沒機會好好讀書,長大後亦曾為此感到自卑。成年後,梅在無綫電視與華星唱片合辦的第一屆新秀歌唱大賽中勝出,看似亮麗的活在聚光燈與掌聲之下,但其實埋藏在大姐大直率性格下的她,一直期盼着找到一個能長相廝守的伴侶,舒詠晨說:「我理解佢嘅人生觀可能係忠於自己,佢嘅掙扎、成功、遺憾、無論開唔開心,佢都可以好誠實咁面對,我覺得呢種誠實係最難,但係佢做得到。」所以,最後梅決定嫁給舞台,放下心中執着,「面對自己嘅出身唔好、得唔到嘅伴侶、遺憾,我覺得呢樣嘢係最難。」 但眼前的挑戰,從不是阻礙梅艷芳付出的藉口,她把家人、朋友及後輩,通通視為自己的責任,舒詠晨說:「佢成個人生裏面冇埋怨,冇自暴自棄,繼續用自己得到嘅名利、尊敬、愛戴去give back。」作為香港女兒,梅艷芳在香港每一個艱難時刻也身先士卒,像是六四和SARS時,她樂於幫助,甚至主動領導眾人,因為她覺得這是其份內事,種種事跡讓舒詠晨感受到她梅強大的溫柔:「佢embody咗一種好似好難喺公眾人物身上見到嘅愛,對呢個地方嘅愛、同埋對呢個地方啲人嘅愛。」所以這麼多年後,她仍是大家很寵愛、很寵溺的女兒。 若今天還在,梅艷芳會怎樣做?「我覺得佢係嗰種會繼續做好自己份內事嘅人。喺艱難嘅時候,佢可能會鼓勵大家繼續做好自己,做好你自己嘅份內事,做好你嘅責任。」 -------------------- In ACOO, you can see #ACOOPerson. 翻拍圖片來源: 1/ 1983《白之花嫁》日本發行七吋黑膠封套、1987-88紅館演唱會票尾、1983《強吻之前》日本發行七吋黑膠封套 2/ 紅館演唱會外購買照片 3/ 《大眾電視 T.V. NEWS WEEKLY》第700期封面、紅館演唱會外購買照片 4/ 紅館演唱會外購買照片 5/ 紅館演唱會外購買照片 7/ 紅館演唱會外購買照片 8/ 1983《白之花嫁》日本發行七吋黑膠封套 9/ 《烈焰紅唇》黑膠唱片封套、報紙專欄 10/ 紅館演唱會外購買照片

【這部奇案電影不太奇】 翁子光改編「荃灣享和街弒母殺妹案」成新戲《爸爸》 褪去官能刺激 把持良知為事件留下意義 「香港電影依家就係一直同香港觀眾交心。」

有人一輩子過得平淡順遂,也有人用半生去撫平曾經滿目瘡痍的時光。不論是對物件、人或地方,用情越深,經歷其帶來的傷痛時,往往會帶來更沉重的痛苦。導演及編劇翁子光改編「荃灣享和街弒母殺妹案」,以受害者家屬、兇手父親的角度拍成電影《爸爸》。若把它冠上「奇案」分類,又感覺名不符實,在光影與調色後的每一幀唯美詩意畫面,只看見一個父親對家庭的美好編織、對這起事件的悔恨,還有努力尋找情感出口,期望能與兒子和解,沒有嗅到半點獵奇血腥。 「《爸爸》係一個自我救贖嘅過程,好似我哋面對生活好多難關時,好容易會鑽牛角尖,好容易會覺得自己好慘,你有咩方法可以出到嚟呢?還是要同你嘅執念對抗、相信嘅價值係咪要掉低佢?」這部電影就像一個無底漩渦,把爸爸(劉青雲飾)的情感和記憶全都吸進內,混雜了過去、現在和未來。 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 攝影:Heidi @heidi.is.strong、《爸爸》劇照 設計:Owen @wai.ho.98 |時間三稜鏡 為了寫《爸爸》的劇本,翁子光聯絡了精神科醫生,從醫學角落剖析案件,也看過不少新聞報道,而最重要的是,找到真實案件中的爸爸簡先生。回想剛接觸時,對方也有懷疑翁子光是否想「攞料」,但過程中翁更多的是聆聽他的心情、故事和思念,「我哋都冇強制話一定要講案情。」也許就是從此刻開始,使這部「奇案電影」開始走上「歧途」,翁說:「都好受佢影響,所以拍出嚟部戲係好跟住爸爸嘅情緒同情感去走。」不僅情節,剪接亦然。 看過電影後,觀眾可能會覺得情節很跳躍,這段落是劉青雲獨守冷清的家,下一秒又回到他與妻子相識相戀的過程。翁子光解釋,其一原因是簡先生的思緒狀態正是如此,其次是在文學作品中,很多時也會使用非線性的敍事手法,便起意用蒙太奇剪接方法來說故事,能更具像地讓觀眾走進爸爸的世界,「跳躍製造咗某一種感性嘅聯想,原來喺佢人生中,時間嘅意義已經變得好唔一樣。」各條時間線的跳動也有爸爸遺落的情感碎片,從中可找到他的憧憬、失落、恐懼、擔心和愛,慢慢拼湊出他的家。 |電影的良知與道德 改編拍攝這類真實案件,總會惹來不少質疑聲音。不過,翁子光認為最重要的是把持中心的良知,而這是不需要向別人交待和證明的,他說:「問自己關唔關心呢單案裏面嘅人,有冇透過電影將當事人嘅情感、相信嘅價值轉述畀呢個世界,令件事留低一個意義。」 而到底應否改編拍攝,又會否對當事人造成二次傷害,翁子光以波蘭導演基斯洛夫斯基的故事來回答。基斯洛夫斯基在拍攝紀錄片《車站》時,拍下在華沙中央車站的人們。過程中,車站發生了一件非法處理屍體的過程,警方得知基斯洛夫斯基的拍攝時間、地點都與案件吻合,便以證據為由,要求他呈上所有底片。最後,雖然在底片中未有尋獲疑兇身影,但基斯洛夫斯基則驚覺自己有機會成為告密者,翁子光說:「基斯洛夫斯基覺得寧願燒咗啲底片都唔會畀警察,因為電影唔應該扮演一個道德審判嘅角色,咁係非常危險。」 可能這部戲上映後,會使某個誰再次成為焦點,但亦可能會令精神病人及其家屬得到關注,翁說:「只可以問自己拍呢部戲有冇咁嘅意識,定係想拍完之後,全世界都覺得好刺激、好興奮,呢個就係你良心嘅立心界線,究竟有冇去把持囉。」所以,若想在《爸爸》尋求獵奇血腥的官能刺激,翁只能說一句對不起:「喺我角度,爸爸作為當事人嘅故事有更值得分享嘅嘢,如果我做咗嗰件事,就分享唔到爸爸對呢個家庭嘅感情,我要做嘅就係轉化呢份感情分享畀大家。」 |現在是香港電影與觀眾談心的時代 甚麼是適合香港觀眾的電影?翁子光坦言,近10幾年的香港絕不能形容為開心的城市,在社會政制、時代轉換和香港人關心的事情裏,每天也出現很多令大家感覺沉重的事,但有趣的是:「大家睇《破.地獄》嘅時候,會覺得帶畀我哋一種救贖嘅感覺,好似有一種精神出口。」這一切都不是偶然,翁子光認為作品必然與作者的心態有關,亦可能是作者想連繫觀眾的心情,提供一種共情和心靈慰藉,而非生硬的取悅你,「一個人唔開心,你唔會成日講笑返啦,我講個笑話你聽,呢件事係冇辦法令佢開心。你要真係開解佢,同佢傾偈、交心,香港電影依家就係一直同香港觀眾交心。」 在《爸爸》裏,觀眾可以看到劉青雲飾演的阮永年自我救贖的過程。翁子光直言,用情太深往往會帶來痛苦,尤其經歷了傷痛,甚至感覺只剩下一片天黑,「但你相信嘅價值唔一定要揼低佢,可以擺喺心入面。」既然命運令你不激烈地表達情感,怎樣可以找到一個能平衡自己的方法去面對命運?假以時日,甚至有一天能以適當的方法,完成自己的信念表達。翁子光說,電影中的爸爸的處境和心態大多是真,但一些行為則存在很多改編,不過最後劉青雲送給兒子的18歲生日禮物,則完全是真實發生過的,「我覺得呢種情懷、呢種情感達練,香港人可能喺唔同維度、content或處境,會唔會有一種咁樣嘅理解或者學習,我希望有更多人去睇得見。」 翁子光相信,這不是香港電影永遠的形態,而是一個過渡期。從前的輝煌?Leave it behind,只因為:「冇人諗到用精神屬性去講故事嘅電影,竟然會成為一個咁商業城市嘅電影主流,我覺得依家係一個好寶貴嘅時間。」 -------------------- In ACOO, you can see #ACOOPerson.