【張達明、劉浩翔專訪】改編92年作品 中英劇團再呈現尋根故事《近鄉途情怯》 :怯,係我哋以為自己已經好割裂, 但霎那間回望,原來仲有好強烈嘅聯繫

有人窮一生的時間出外探索理想的居住國度,落地生根;有人花一輩子的力氣回到自己的家鄉,落葉歸根。

1991年,有見不少港人當時萌生了移民看法,在中英劇團邀請下,張達明首度撰寫長劇《客鄉途情遠》。這個故事以喜劇手法描寫長子阿德移民加國、幼子阿偉留港發展、父親俊叔回鄉再娶,一家流散於三地。首度自編自導的他,憑此劇勇奪第一屆舞台劇獎最佳編劇及最佳導演。32年後的今日,中英劇團邀請前中英演員、資深劇場人劉浩翔,延續這個「家」的故事——《近鄉途情怯》。於是,兩位創作人宛如進行了隔空30年的時空交流。

在創作時,劉浩翔一直在探問:當我們說「回家」的時候,到底在尋找什麼?劉浩翔這樣為「根」這個字下詮釋:「你以為割裂了一些東西,但當你談到那份愛、那份關係、那份情,原來我跟這裏是分不開的。」正是這種若即若離的距離感,讓「尋根」成為一次讓人既怯懦又勇敢的旅程。雖然有些事情一直變化,但似乎又有某些東西始終如一。

文字:Heidi @heidi.is.strong

攝影:Philip Tung、中英劇團提供

設計:Po @p12_o28

|客鄉情遠與近鄉情怯

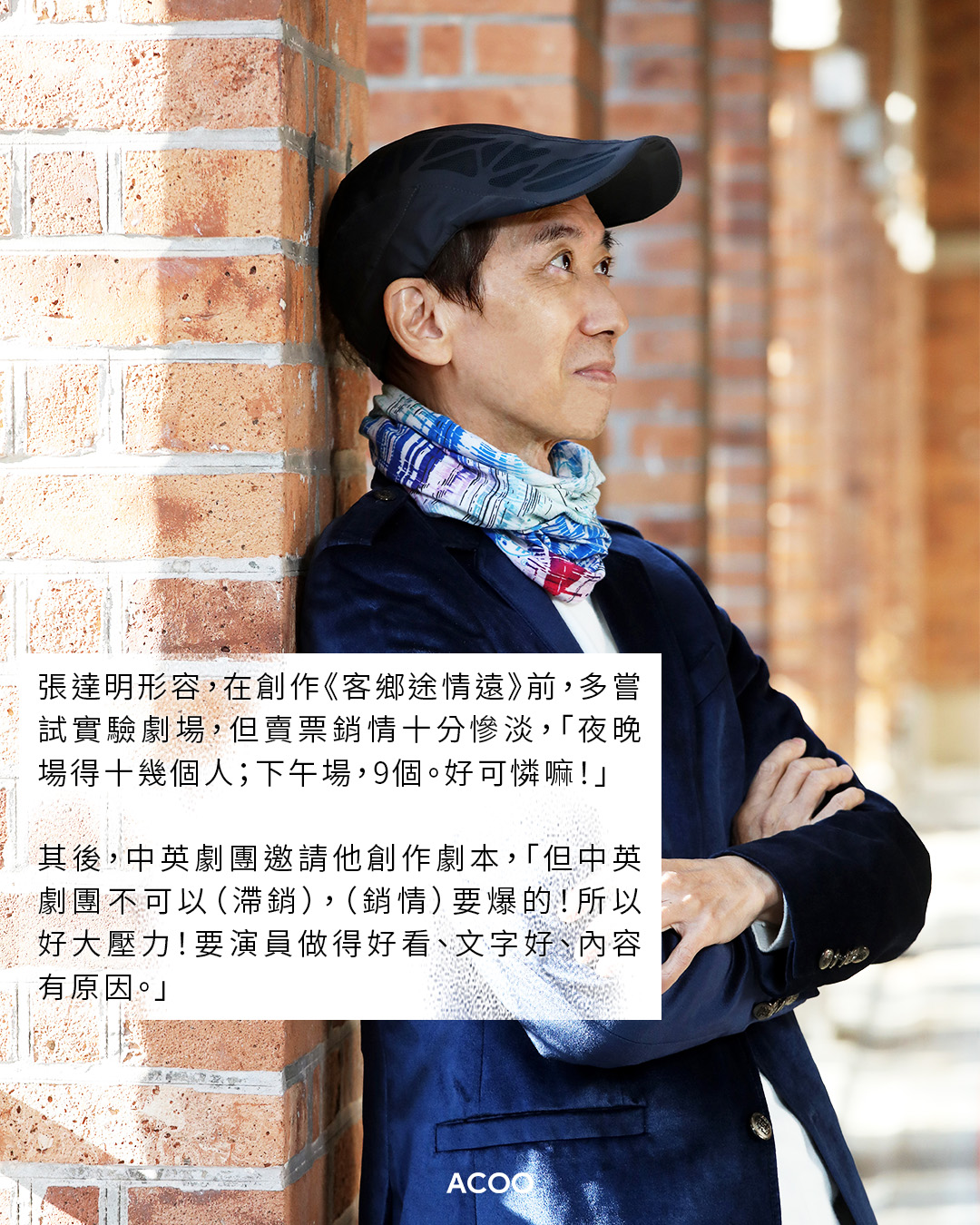

張達明和劉浩翔,二人均演而優則導/編。張達明形容,在創作《客鄉途情遠》前,多嘗試實驗劇場,「邀請的演員甚至可能完全沒有演出經驗,只是來玩的」,但賣票銷情十分慘淡,「夜晚場得十幾個人;下午場,9個。好可憐嘛!」1992年,中英劇團邀請他創作劇本,「但中英劇團不可以(滯銷),(銷情)要爆的!所以好大壓力!要演員做得好看、文字好、內容有原因。」

而當年,座上客之一的劉浩翔還是香港演藝學院的學生;時至今日,劉浩翔早已離開「娘家」發展,成立了自己的劇團。一年多前,中英劇團藝術總監張可堅及助理藝術總監盧智燊邀請他為中英劇團45周年構思創作一個劇目。醞釀意念期間,他想起了《客鄉途情遠》:「它很有當時中英表演的風格——是很有力量、很幽默,而幽默得來,在達明的文本裏,亦是言之有物。」有見坊間甚少人那幾十年前的劇本改編及延續,「我覺得在藝術層面上很有意思」。

於是,劉浩翔決定改編《客鄉途情遠》,添加上現今時代背景,變成《近鄉途情怯》。張達明憶起首次聽到這個消息深感興奮,亦欣然擔任這次的顧問:「我有時都會想,究竟現在是不是這個時間去做(延續)?有否機會把故事說下去?」

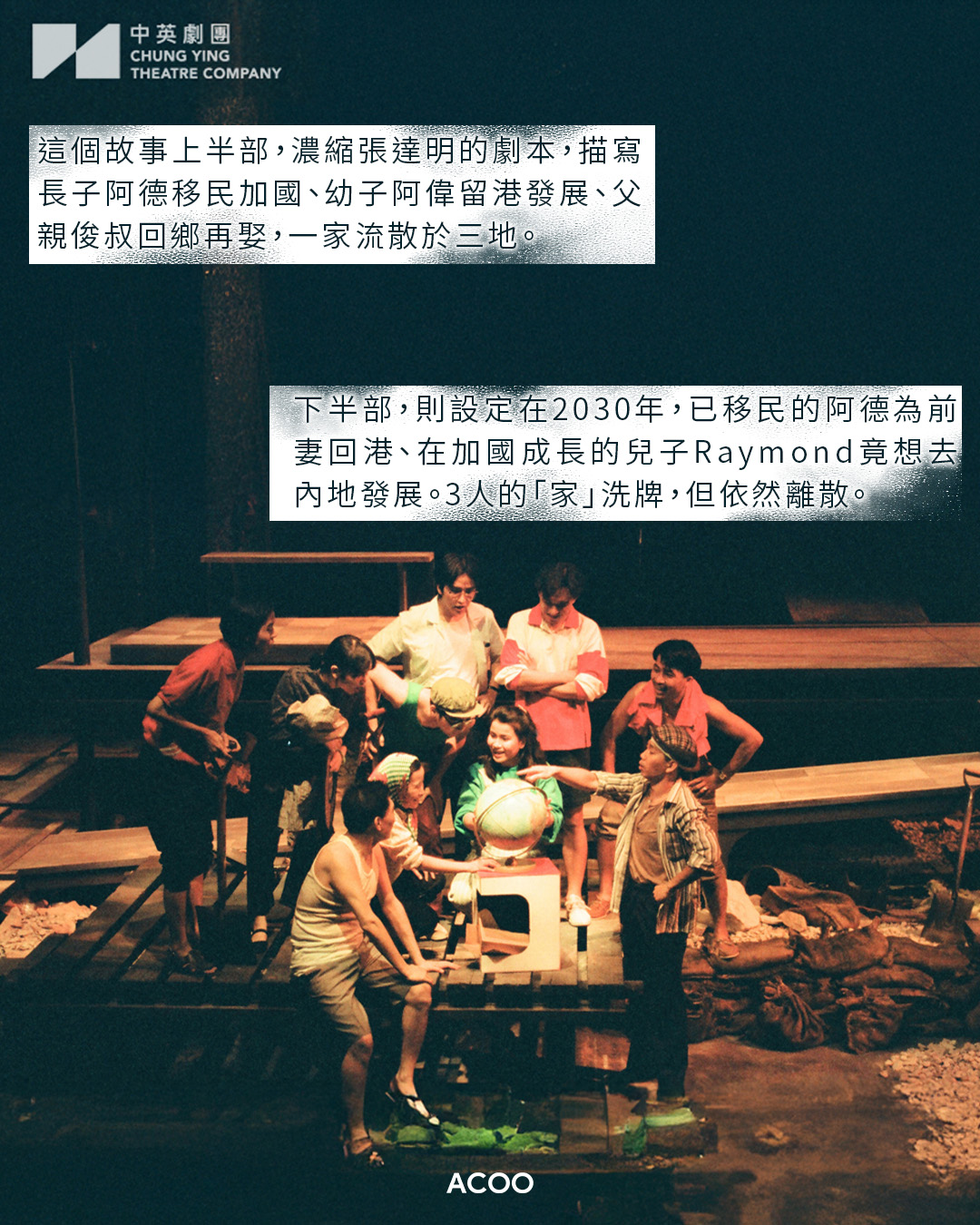

劉浩翔把《客鄉途情遠》濃縮成這次劇本的上半場,下半場的時空則設定在2030年左右,已移民的阿德為前妻回港、在加國成長的兒子Raymond竟想去內地發展。面對現在的時空,3人的「家」洗牌,但依然離散。劉浩翔這樣形容:「我再看回他的作品,然後我跟那個年代的一些香港人的情懷去對話、去神交、去在文字上或劇場上深化。」而張達明亦說:「我只是寫了一個鄉下,現在劇本有兩個,這是很吸引的趨向。」

|彼此也在捱

|彼此也在捱

在90年代,來港打拼的老一輩或回鄉尋根,年輕而有能力一代或考慮移民。回想起90年代的移民潮,張達明笑說,當年只有最有錢的一群人才有資格移民:「我第一次搭飛機,是1997年到北京交流,當年還有鞏俐接機。所以你說,當年的我,又怎會想到移民呢?」當年的他,更想探討的是人們面對未來、家庭的變化及分隔兩地的情感:「究竟甚麼是鄉下?鄉下是甚麼的模樣?」

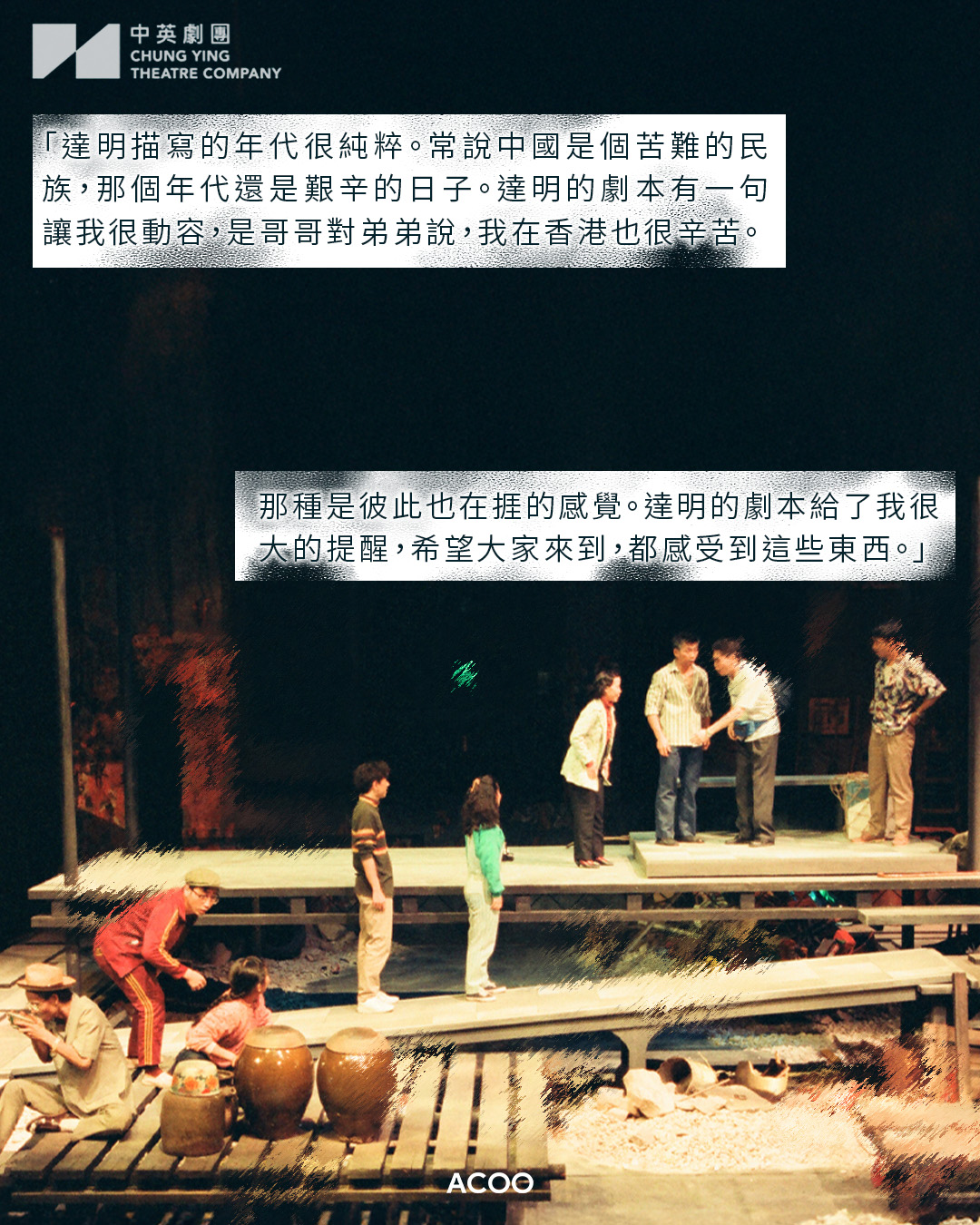

劉浩翔這些日子一直閱讀張達明的劇本,他發現:「張達明描寫的年代很純粹。常說中國是個苦難的民族,那個年代還是艱辛的日子。達明的劇本有一句讓我很動容,是哥哥對弟弟說,我在香港也很辛苦。那種是彼此也在捱的感覺。達明的劇本給了我很大的提醒,希望大家來到,都感受到這些東西。」

時至今日,有人移民、有人回流,人們的身分、情感變得更複雜。劉浩翔希望從《近鄉途情怯》下半場,把這個視覺拉到更遠。他在劇本加入了部分現實生活的新聞,「我的靈感完全來自達明的概念,只不過加入了現在的時代步伐,我們看到很多有趣或荒謬的情況,我們希望可以找到一條出路。」而張達明亦有提醒劉浩翔應該加以強化文本及角色對香港的情懷,例如他發現,劉浩翔把劇本中心放在兒子阿德身上,但張達明認為,阿德的兒子Raymond,反而更能表達三代的聯繫。

最後,故事下半場時空並非在2024年,而是希望大家一同以未來的視覺,更宏觀地看「移民」這回事,「原來這種關係遠到,是世界各地移民了的人」,劉浩翔說。

|「根」的意義

|「根」的意義

「我們是很特別的城市」,劉浩翔說:「我們有殖民過,我們有回歸,我們有不同階段的移民潮。」交錯的歷史,令我們的根更撲朔迷離。

劉浩翔太太及其家人經歷過移民、回流,部分家人再二次移民,他這樣具象地解釋:「在加拿大Richmond,所有的中餐廳都好吃到爆炸,因為當年的(香港)師傅都過去了。但你在香港吃不回那個香港的味道。」最後,無論是太太的回流,抑或外父的回流,劉浩翔都這樣歸納原因:「如果老土一點講,就是發現很愛香港這個地方。原來那份愛,不會因為你移民的時間而失卻。」

《近鄉途情怯》這個劇名,正正道出了這份複雜的情感——怯,不是因為陌生,而是源於那份揮之不去的熟悉,「他們過去,其實也一樣看香港的Youtuber、香港的電視。你的地域改變,但說到你問的這個『根』,就是那個習慣、那個文化、那個喜惡,搣不掉的」。在這次故事,劉浩翔刻意加入了「阿德太太」這個新的角色及視角。那些離開的人、留下的人,以及那些在離與留之間掙扎的人,都在用自己的方式詮釋「根」的意義。

|為彼此的劇場之旅「尋根」

張達明形容,撰寫這個劇本後,改變了他往後在劇場的路:「演員出身,玩玩其他東西吧。但我發現,原來可以寫一個這樣的劇本,力量可以這樣大」,他笑著說:「所以之後我轉行寫劇本了,哈哈!」

而於劉浩翔而言,這次或許也是最佳時機:「我今年『入五』,假如你早五年或十年叫我寫這個劇本,我未必夠膽寫。」今次劇目找來了好幾位中英前演員演出,於他而言,這次的尋根有兩重意義:「廣義來講的話,其實在說的是我們香港人;狹義來說,我們的根可能就是中英。」

或許,我們從來都不需要有一間屋、一件實物,才代表自己屬於一個地方。「你覺得屬於,咪屬於囉」,劇中的阿德如是說。

In ACOO, you can see #ACOOPerson.

相關文章

【梅艷芳的芳華絕代】 90後粉絲舒詠晨開Page分享偶像故事 意外結緣梅摯友 如穿越時空與她相遇

地鐵廣告、百貨公司LED大螢幕、巴士座位橫幅以及叮叮(電車)生日應援車,近年粉絲為自家偶像舉辦的宣傳支持活動,既是新奇又充滿創意,這種規模完全突破過去香港追星文化的想像。然而,香港樂迷的瘋狂,還能衝破時空限制——出生於90年的舒詠晨,人生的三分之二也喜歡着梅艷芳,「我人生第一個、亦都係唯一一個偶像,就係得佢。」舒詠晨為梅經營的專頁近乎每日一篇,分享報章雜誌、影視節目及演出片段,留言區偶爾會釣出徒弟何韻詩,還有其他樂迷分享昔日往事,她說:「如果可以將我偶像帶畀大家嘅快樂,將佢multiply、amplify嘅時候,呢個都係我繼續做落去嘅快樂來源。」在這個小小的網絡空間,彷彿梅艷芳從未離去。 今天是梅艷芳展開宇宙巡迴演唱會的第21年,未來、永遠也是屬於她的芳華絕代。 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 照片:受訪者照片 @anita.mui_、資料照片來源詳見文末 設計:Owen @wai.ho.98 |呢個病我係可以打得低 說音樂,就用歌手來劃分年代,舒詠晨屬於陳奕迅、容祖兒和Twins的年代。千禧年互聯網沒現在發達,大部分人聽歌途徑也是信和買碟、電台,不然就是偷偷用Foxy下載音樂。那時候,舒詠晨的音樂口味是承襲父母,「所以細個已經知梅艷芳係邊個,但又冇特別鍾唔鍾意。」真正留意梅艷芳,則是先從張國榮離世後的報道開始,她笑言更曾誤會形影不離的二人是情人。之後,梅艷芳為SARS出心出力,先是籌款後又號召舉行《1:99音樂會》,還有後來梅公布患癌的記者會,當時其態度堅定且自信:「呢個病我係可以打得低,我深信喺好短時間之後,我會好返。」舒詠晨直言被梅的態度煞到:「好型喎!」娛樂新聞總是有梅的報道,舒詠晨把每篇也一一細看,並在不經意間累積着好感,「我應該嗰時開始鍾意佢,佢走嗰朝覺得好唔開心,如果呢個人對自己而言係唔重要嘅話,冇理由會咁唔開心。」 |梅艷芳所在之處就是舞台 自接觸、了解梅艷芳,舒詠晨就開始無以復加地喜歡上她,甚至謂梅是人生唯一偶像。相比起梅的歌曲、影視作品,舒詠晨最喜歡她的為人:「佢個人真係好inspiring,唔單止有才華,仲有好多嘢睇,呢種感覺係……我覺得暫時係得佢一個畀到我。」 舒詠晨分享,她曾看過一個許冠文的訪問,才知道演藝人協會的發起人之一是梅艷芳。私下,梅會相約甘草演員聚餐、舉辦生日派對,讓他們感覺被重視,「佢做唔係為咗咩回報、光環,呢啲係冇賣報紙㗎嘛。」又有一次,梅在紅館後台等待上台,而螢幕正在播放工作人員名單,她竟然發現少了兩位工作人員的名字。除了同業,梅艷芳也很珍惜每一個粉絲,舒詠晨分享了一些在訪問及粉絲圈中流傳,且為人津津樂道的故事。「有一個fans追咗佢一段日子,要去美國讀書,佢就約個fans去屋企食飯。」又有一次,有粉絲在晚上到片場探班,梅又因為擔心他們獨自歸家,便把粉絲接回家睡一晚。 舞台上,梅艷芳因為工作滿檔,身體已超過負荷,令她總是抱病上台,下台就暈倒,但每場演出也絕不欺場,舒詠晨說:「佢呢種態度從頭到尾都冇變過,所以最後點解佢有病,都夠膽去做呢個演唱會。」那種意志力和對舞台的熱愛,可說是無人能及,「你想做,同你做唔做到係兩件事,但佢真係做到。我成日都覺得唔好話病、頭暈身㷫,剩係嚟M唔夠瞓已經好多嘢做唔到,何況重病?」讓梅艷芳閃亮的,不只是她用生命作養份的演出,還有真誠,「咁多次嘅呢啲故事,係最illustrate到佢係點樣嘅一個人。」 |與梅艷芳最接近的距離 「我識佢(梅)全部都係靠啲二三四五六七手嘅資料,純粹係呢啲碎片,寫返自己睇完一輪嘅理解。」從舒詠晨的分享,即使不是生在梅艷芳年代的人,也能知道梅艷芳會為了挑選衣服而遲到、因要捉弄朋友而不惜認真扮醜、敢言且玩得,看見梅有趣又充滿人味的另一面。舒詠晨也會整合梅的演出、造型、工作花絮故事和作品賞析,細看每一個帖文就像是梅艷芳的日記。而這,亦得到認證,包括梅的徒弟何韻詩,還有既是良知亦是益友的劉培基。 去年,香港文化博物館曾舉辦一個為期大半年的梅艷芳展覽,同時傳出殺館消息,舒詠晨便寫下文章表達感受,卻意外引來劉培基的關注。「佢打畀我,哇!我真係手都震,但我都故作鎮定。」重新憶述這通電話時,舒詠晨的聲音仍透露着緊張興奮的情緒:「劉培基同我講,從來都冇打過電話畀梅艷芳fans,有諗過我係咪識得佢。」那些剖析和講解的文字,就像舒詠晨完全明白梅當下的狀態和情緒,她直言聽到時感動得盈眶:「覺得有少少好似梅艷芳隔住時空,透過佢最close嘅摯友同我講呢番說話,又好似冥冥之中,佢將我哋呢班愛佢嘅人連繫埋一齊,好神奇。」 |遺憾與最純粹的快樂 喜歡梅艷芳,與喜歡其他歌手之間的差別,在於體驗上的落差,舒詠晨說:「遺憾地我係無辦法experience到追星嘅快樂。」早在數年前,電影節重新上映梅的電影,入場後舒詠晨才驚覺:「原來我喺正式一間戲院睇你嘅電影,not even真人喎,其實我都未試過。」她也曾問自己,為甚麼要對這個人投入這麼多情感,兜兜轉轉想了又想,喜歡一個人真的可以沒有原因。 那麼,如果人生沒有了梅艷芳呢?舒詠晨坦言應該沒有差別,「都係咁過,但我覺得會冇咗好多快樂。」對舒詠晨而言,雖然偶像不是楷模,但偶爾梅說過的話和行動,的確會讓她得到一點力量,「我好記得佢講過『只要有信心無難事』,係佢cancer開最後一次演唱會講嘅。有任何難嘅嘢,我個腦就會響起呢句說話,唔好怕,做咗先囉。」喜歡梅艷芳,沒有冠冕堂皇的說辭,只有最純粹的快樂,「活到咁上下年紀,發覺人生好多開心都有代價,難得有呢樣嘢可以好單純咁去enjoy。」 永遠不會再更新的歌單,沒有新上映的電影,這些讓粉絲一聽再聽、一看再看的作品,都是不能取代的存在。 |The Show Must Go On.Life Must Go On 梅艷芳的一生充滿崎嶇,兒時家中環境拮据,4歲便跟着姐姐梅愛芳到處唱歌幫補家計,導致她沒機會好好讀書,長大後亦曾為此感到自卑。成年後,梅在無綫電視與華星唱片合辦的第一屆新秀歌唱大賽中勝出,看似亮麗的活在聚光燈與掌聲之下,但其實埋藏在大姐大直率性格下的她,一直期盼着找到一個能長相廝守的伴侶,舒詠晨說:「我理解佢嘅人生觀可能係忠於自己,佢嘅掙扎、成功、遺憾、無論開唔開心,佢都可以好誠實咁面對,我覺得呢種誠實係最難,但係佢做得到。」所以,最後梅決定嫁給舞台,放下心中執着,「面對自己嘅出身唔好、得唔到嘅伴侶、遺憾,我覺得呢樣嘢係最難。」 但眼前的挑戰,從不是阻礙梅艷芳付出的藉口,她把家人、朋友及後輩,通通視為自己的責任,舒詠晨說:「佢成個人生裏面冇埋怨,冇自暴自棄,繼續用自己得到嘅名利、尊敬、愛戴去give back。」作為香港女兒,梅艷芳在香港每一個艱難時刻也身先士卒,像是六四和SARS時,她樂於幫助,甚至主動領導眾人,因為她覺得這是其份內事,種種事跡讓舒詠晨感受到她梅強大的溫柔:「佢embody咗一種好似好難喺公眾人物身上見到嘅愛,對呢個地方嘅愛、同埋對呢個地方啲人嘅愛。」所以這麼多年後,她仍是大家很寵愛、很寵溺的女兒。 若今天還在,梅艷芳會怎樣做?「我覺得佢係嗰種會繼續做好自己份內事嘅人。喺艱難嘅時候,佢可能會鼓勵大家繼續做好自己,做好你自己嘅份內事,做好你嘅責任。」 -------------------- In ACOO, you can see #ACOOPerson. 翻拍圖片來源: 1/ 1983《白之花嫁》日本發行七吋黑膠封套、1987-88紅館演唱會票尾、1983《強吻之前》日本發行七吋黑膠封套 2/ 紅館演唱會外購買照片 3/ 《大眾電視 T.V. NEWS WEEKLY》第700期封面、紅館演唱會外購買照片 4/ 紅館演唱會外購買照片 5/ 紅館演唱會外購買照片 7/ 紅館演唱會外購買照片 8/ 1983《白之花嫁》日本發行七吋黑膠封套 9/ 《烈焰紅唇》黑膠唱片封套、報紙專欄 10/ 紅館演唱會外購買照片

【塵封的記憶】從城市到鄉郊 走過逾100個廢墟 「我城光影」攝影師Jo在廢墟中尋找香港歷史

香港地少人多,但在鬧市的廢墟卻是「總有一個喺左近」,銅鑼灣時代廣場附近、九龍塘住宅區、九龍城重建區都有,本地廢墟攝影「我城光影」版主Jo(下簡稱J)說:「只係大家有無細心留意周圍嘅環境,會唔會見到其實原來隔離就有一座大廈無人住。」廢墟,在一段或長或短的時間裏失去人類生活氣息的地方,既是被遺棄,也是被遺忘。在這裏,只剩下一片頹垣,還有甚麼值得人們關心?「我哋會搵到好多文件、前人嘅相,甚至由本身屋企嘅建築,由內到外咁了解佢哋接觸過嘅文化、感受過嘅歷史,認識返以前嘅人,從而認識更加多嘅香港,其實變相係一個反思。」 在人們摘去鮮花,尚未種出新大廈前,一起走進那個時間被凍結的世界,看看那些隨時間洪流被遺失掉,卻是值得我們懷緬的回憶和歷史。 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 攝影:Andrew @andrew_bangchan、Jo@我城光影 設計:Owen @wai.ho.98 |靜止的空間與時間 本職是地盤測量的J,原來的他對廢墟是零興趣,喜歡攝影但又不至於需要一部專業相機,他笑言:「從來都無呢個方向去做。」多年前,公司指派他參與一個在皇后山的項目,在路邊、小山丘上的建築,都留下英軍的生活痕跡 — 士多、營房和印度廟,這是J與廢墟的初接觸:「人哋話齋『入咗結界』,好似置身喺個靜止咗嘅時間空間,入面啲嘢係冇變過。」一個小念頭就在此時悄悄萌芽,這一行就像坐上時光機回到過去,J說:「之後再喺其他project見到就拆嘅地方,就開始真係有心去做記錄。」 八年的廢墟攝影,把J帶到香港的不同角落,「如果當建築群係一個,過100個(廢墟)都有。」 |日與夜 進入廢墟的方法有很多種,但J和隊友堅持不使用工具爆門硬闖,「入到就入,入唔到就算。」每次探廢前,他們都會先做資料蒐集了解背景,再實地勘查找出路線;同時為了拍到廢墟的韻味,而非不寒而慄的靈異感,捕捉自然光最美的時刻也是功課之一,J說:「係光與影,黑與白嘅分別。」 另一天的早上,J和隊友去一間被居民當作康樂室使用的健康院,J如常和隊友巡樓,每經過一扇門也會嘗試扭開門把,卻都無功而返。在隊友們幾乎決定要放棄時,J決定:「再試多次一隻門!」語畢便走向門並扭門把,「喀」一聲沒原因地成功開門,他們便徑自進內拍攝,「當係鬼神都唔出奇,可能佢都想畀我哋做記錄。」J亦曾在一間音樂室外聽到中阮彈奏聲,他形容聲音像在腦海中出現,而非從耳朵聽到:「鬼神周圍都有,都唔剩係廢墟先有,想話畀大家知唔係咁恐怖嘅事。」 太陽下山後,又是另一段故事,J和隊友到屬於私人業權的葵浦女童院,J解釋不同以往早上出動,而是改為入夜的原因:「有啲地方要夜晚先方便,同埋都唔會麻煩到業權持有者,令到大家方便同舒服。」進入建築後,他們便到處拍攝,直至最後在燈光較微弱的位置,J用了閃光燈作補光,按下快門後便立即驚動了保安,「佢喺樓下啪咗個總掣,全座樓開晒燈,我哋就知大鑊,黃咗喇!」保安便慢慢的沿着圓形設計的樓梯拾級而上,雙方見面時J馬上道歉並解釋:「佢都見我哋真係拎住相機,唔係嚟搞事,同埋我哋都有悔意,就叫我哋執完嘢好走。」 |被遺忘的…… 能排除萬難進入廢墟,J和隊友也會很開心,他說:「唔係咁簡單,功課做得足唔等於你入到,天時地利人、騷擾唔到人,甚至發掘到意料以外遺留落嚟嘅嘢,我哋會覺得係不枉此行。」曾經,他們在某間屋內看到一張「中環蘭香閣茶餐廳」的餐單,上面的電話號碼只有5個數字,才發現這是香港第一間茶餐廳,J分享:「之前只有冰室,因為佢有返咁上下規模,就用返西餐廳嘅『餐廳』,夾埋中式食譜,改名做茶餐廳。」 (由受訪者提供) 又一次,J和隊友到一幢拆卸在即的荒廢舊樓做記錄。在某單位的一個櫃桶深處,他們發現了一個錦盒,打開後才發現是一個由英女皇二世頒發的英勇勳章,最後被隊友帶走了,J說:「清場嘅人見唔到或者覺得唔值錢就會掉,對認識香港歷史嘅人嚟講係好可惜,佢打算喺一個日子就交畀博物館。」 其實在絕大部份情況下,為免惹起爭議和破壞其他同好的體驗,他們不會擅自取走廢墟物品,以及在完成拍照後,把所有物品回復原來位置和狀態,對於偶有破例的情況,J思考後說:「有啲拆緊或者好快就拆,入面有好多好有價值嘅嘢,唔攞就會變成堆填區嘅廢物,呢段時間攞唔攞……我就保持一個開放答案。」 |留住屬於我們的痕跡 不論是在城市或鄉郊,J走過逾百個廢墟,但要說他最喜歡的,莫過於被評為三級歷史建築的皇后山軍營印度廟。那裏對於J來說,除了是廢攝的開始,也承載了他的人生大事,「當年我太太好想去,我就帶咗佢去,順便求埋婚。」今非昔比,印度廟雖然沒有被禁止前往,但從屋苑通往的路已加鎖,若要一睹這座獨特的建築,則要動動腦袋,換個路線和方法了。同時,疫情時期很多人被迫留港,只能在這個小地方尋找新玩意,這段時間也有不少人開始探廢,卻沒有好好的珍惜和尊重廢墟,熱鬧過後留下滿地垃圾,或是隨意帶走物品,讓業主不得不封場。 面對廢墟數量漸少,J笑言只能走多步,四處探尋,繼續用照片記下有歷史故事的景物:「我哋唔可以好似卜卜齋,拎本書要你讀。」如果用一啲有美感嘅相吸引你眼球,令你發覺原來以前香港係咁,以前香港人係咁生活,想深入知多啲可以去圖書館睇返。」一步一腳印,這座城市和人們就是這樣走來,成就今天的我們,J說:「這些痕跡和歷史是值得香港人擁有。」 In ACOO, you can see #ACOOPerson.

【城事在人曼谷篇 ep2】台灣YouTuber愛里 移居泰國預備參加3屆選美 為的是?

生而為人,我們天性追求「美」。小時候跟媽媽逛街,我們會想要好看的卡通衣服;長大後看到街上的美女,我們都會不由自主偷偷瞥一眼。但,有誰告訴過我們,何謂「美」嗎? 愛里本名廖信宇,台灣人,1992年出生。曾是是男兒身的她,為了成為心目中美的型態,她切掉了那個長在下體的「腫瘤」、花了幾十萬台幣完成各式各樣的整形手術。變得像心中理想的模樣後,她並沒有止步於此。她參加選美、敗北,再孤注一擲定居泰國,為的是要明年後連續3年參加選美,累積經驗,增加勝算:「我希望成為那個代表人物,然後讓大家指着電視機跟爸媽講,你看愛里也是變性,她很美,她也過得很好。」 所以,「美」的意義是?愛里心裏頭有一個宏願:「大家對於跨性別的印象就是笑柄、腥羶色、easy girl。我要讓大家知道跨性別的另一面。」愛里現在追求的,不僅僅只是自己外表的美,更是一種更大、更廣闊的「美」。 文字:Heidi @heidi.is.strong 攝影:Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:Owen @wai.ho.98 |「像一個腫瘤,我想把它割掉」 早於愛里小學的時候,她已覺得自己「怪怪」的,「小六的時候,看到其他男同學會說,這個女生很漂亮。但在我來說,更多的是羨慕和妒忌。我也想穿那些衣服,為甚麼我不可以?」高中時,她看了日本跨性別模特兒椿彩奈撰寫的《我是男校畢業的女生》,明白到自己大概也是一個跨性別人士,長在一個錯誤的軀體內。她甚至嘗試用刀割掉下面,「割了一下,覺得太痛了,還是算了吧」。 那時,愛里加入了網上群組「奇摩家族」的「跨性別家族」,入面有很多很多打扮穿女裝的人,上傳自己的照片,讓大家討論彼此的穿著。仍是中學生的愛里省吃儉用,買了一套女裝——連身裙配短褲、夾腳拖、假髮,穿上後自拍放上網,意外獲得了不錯的回饋。於是,愛里開始留長頭髮,盼到大學時可以用女裝身分生活。一如所料,計劃遭到父親大力反對。 在幾近放棄之際,支撐她堅持的竟然是奇摩家族一個大叔,「他拍了一張三更半夜在公廁穿女裝自拍的照片,我一直在想,假如我聽從家人的話,結婚生子,到了三、四十歲才動變性手術,未來一定會有很多包袱,只能像他一樣,躲在某個角落滿足自己小小的希望。這樣我一定會後悔。」愛里隨性地找了一天約了母親,邊吃冰邊說自己要變性,「母親從冰店哭到回家」。 但她不管了。愛里在2015年上了台灣知名綜藝節目《康熙來了》,分享自己作為跨性別人士的心路歷程,增加了知名度,也成了打開了媽媽理解自己的契機。其後,她開始服用荷爾蒙,並於兩年後(2017年)到泰國完成男跨女的性別重置手術。愛里手術後疼痛非常,但那種期待遠大於恐懼。手術後頭5天,愛里全身幾乎打滿石膏,不能喝水、不能吃東西,與此同時又要被強迫嘗試行走,痛不欲生。但到第七天,愛里第一次從鏡子看到自己的下體,「大多數人可能以為變性手術只是想當女生,但其實我一直很討厭我原生的那裏。那個東西好像長在我手上的一個腫瘤,我一直很想把它割掉。但大家都對你說,不要割!不要割!」 終於,這個腫瘤終於被拿掉了。 |「他們就是覺得你樣子不男不女」 在愛里做性別重置手術前,她2016年便已經做了下巴的整形手術。2022年,她「重新規劃」自己的臉,拆掉2016年的下巴,再做了正顎手術、下巴截骨、下削骨、縮鼻翼、全臉補脂肪。連同性別重置手術,她為自己身體共花了360萬台幣(截至訪問那刻)。 就算全身上下已經打扮得與女生無異,但大家就真的會認同自己是女生嗎?「我未完成變性手術前,曾經接過一個通告(拍攝邀請),當我到節目組那邊,看到我身分證,他們向我說,我們要找的是真的女生,不是你這種,請你離開。」愛里有感社會對於跨性別有很大的恐懼,而那恐懼名為「覺得你不男不女」。愛里舉例,以前傳統電視節目喜歡把跨性別當成「道具」、「叫你猜猜哪一個是男生」,「就是這種感覺,讓大家對於跨性別的既定印象就是一個笑柄、腥羶色。」 身分證變成女生後,愛里仍未止步——她還想變得更像女生。她解釋,有別於大多數跨性別女士選擇的歐美風、五官高顴骨高,自己更偏好日韓系審美:臉部輪廓較柔順、清新。「我覺得跨性別在外表上還是沒有辦法達到完美的狀態。我想要在化妝、妝容上達到更好的狀態。」 某些道貌岸然的人或會說,相貌不應該作為判斷一個人的標準。但愛里為大家狠狠戳破現實:「台灣原生文化,在性別議題大多集中法律層面,覺得要爭取。但,就算政府給你保護,終究你還是會被歧視,因為講究人性的最底層,他們就是覺得你樣子不男不女,我怎麼跟你對話呢。現在,我可能不會遇到這些歧視了,但對更多的姐妹來講,應該還是會遇到」。 |「我要成為那個代表人物」 變成女生後,愛里開始經營自己的Youtube,分享自己對於跨性別的一切資訊,例如手術、荷爾蒙治療、法律文件處理,甚至女性穿搭、化妝。為了協助更多跨性別人士到順利到泰國做手術,她更遠赴泰國學泰文,盼成為姐妹們溝通的橋樑。 在2022年,愛里做了一件連自己也意想不到的事:參加泰國國際變性選美大賽「Miss International Queen」。這個選美從2004年開始舉辦,是全球最具影響力的跨性別選美大賽。愛里自言是一個內向的人,不太擅於與人交談,更不喜歡表演。在比賽自我介紹的影片,愛里說:「我想,越是害怕的事情,就更應該去做,就像是台灣跨性別姐妹一樣,很多姐妹害怕與父母坦白,但我認為那是最重要的事情。」 起初,愛里的目標是進入Top 11,但一到步,她隨即發現自己與其他選手實力太懸殊。例如,菲律賓小姐以選美為「職業」,曾參與超過1000場選美比賽。愛里仍是硬著頭皮,每日練習走台步、擺姿勢。是甚麼讓她堅持做這些,連女性也會感到疲累的事情?:「因為我覺得這件事情可以幫助姊妹。台灣、香港沒有一個(跨性別人士)代表人物。我希望自己成為那個代表人物。可以讓大家去跟爸媽講要變性的時候,可以指着電視機的我說,你看愛里也變性!她也過得很好!」 但,這個世界才沒有這麼多英雄勵志片。一如所料,愛里並沒獲得名次。回想起兩年前的那場選美比賽,愛里總覺得當年沒有認真準備,讓她留有遺憾。今年,她花90萬台幣,換來一張泰國的「菁英簽證」,並開始長居泰國。她準備連續再參加3屆選美,與此同時在泰國繼續協助跨性別姐妹聯絡進行手術事宜。「2025、26、27。這樣,我每一次參賽,所得到的經驗,都可以被下一次參賽所用,更可以最大化降低成本」。愛里的終極計畫,是能夠固定而持續地資助缺乏資源的姐妹,到泰國完成性別置換手術。 |「能夠不在乎別人看法做自己,就是『美』」 在這段追尋「美」的路途,愛里覺得累嗎?「一開始我把美當成保護自己的方式。『外表』幫助了我許多,幫助我家人接受我、找到更好的工作、在網路獲得正面評價。別人問我為甚麼可以持續一直變美,我只是害怕受傷而已。」但,在泰國這段向目標奔赴的旅途,愛里自己亦產生了一些改變。 「我很在意別人怎樣看我。但自從我來了泰國,我也開始漸漸覺得,其實不用那麼在乎別人的想法。」愛里舉例,她一向覺得自己英文不好,但泰國人卻大多很有自信,「反正這就是我的泰式英文,你聽不懂就你的事。但明明我們從小讀那麼多英文,我們卻更害怕,因為我們害怕犯錯。」後來有天,她突然不記得「龜」字怎樣寫,頓時發現,那麼自己中文也不是很好呀,那為何要在意英文「不好」?「所以我突然想衝了」。愛里說,自己以前的影片都很認真,最近開始敢走「嘲諷」路線,「男生常說女生賣奶,我會說,那麼你也來變性看看,看看你能不能賣?」 在未到達那個理想世界之前,愛里會一直一直向前跑。誠如愛里參加選美的自我介紹影片所言: 「Why am I running? Because I believe, anything you wish to get in your life, you can get it, if you never stop.」 In ACOO, you can see #ACOOPerson.

【盧智燊 X 袁浩楊】中英劇團改編百老匯音樂劇《花樣獠牙》重新演繹 當年男配角蛻變導演 一場22年的成長與蛻變

改編自《Little Shop of Horrors》,2002年中英劇團的音樂劇《花樣獠牙》首度公演,好評如潮。故事內容荒誕且誇張至極——憨直小子偶然得到一朵世間罕見的奇花,怎料奇花嗜血,為了養活這朵給予他好運的花,小子一步步踏上了不歸路。盧智燊(Edmond)當年飾演變態牙醫,雖不是主角,但憑此劇勇奪第12屆香港舞台劇獎最佳男配角(喜劇/鬧劇)。對於他而言,這個劇本是他仕途轉捩點。 20年後,Edmond已蛻變成中英劇團助理藝術總監及導演。他提出,不如再次把此劇目搬上舞台? 重演念頭一起,他已經鎖定了其中一個男主角人選 ——袁浩楊(魚旦)。盧智燊形容,《花樣獠牙》感覺很cyber punk,很漫畫化,「或者我哋叫荷里活B級片,有怪獸、有驚慄、有搞笑

【#城事在人曼谷篇 ep1——泰花痴阿金】|追星追到移居泰國!在永夏國度追星是甚麼一回事?

小時候的你,大概都有想過「我的志願」。可是長大後,你與心目中理想生活的距離差了多遠? 今日故事的主角阿金,血液中流着濃濃的「追星血」。中學時從《勁歌金曲》認識韓星Rain開始掉進韓坑,為了追韓星,她讀韓文,夢想做娛記,近距離和偶像交談。但實現夢想後卻漸漸發現,把追星煲劇變成工作與想像原來有出入。與此同時,她掉進「泰坑」和「BL坑」,又跑去學泰文追星。及後發現,自己已深深愛上泰國這地方。 經過一番掙扎後,她不做記者了,反而在泰國曼谷找了一份比香港人工減半的工作,決心留在這個慢活城市。你可能會問值得嗎?回望20年追星生涯,生命的軌跡由舞台閃爍的星星引領,一步一步尋覓自己心之所向,她這樣為30多年的人生總結,同時勸勉同路人:「追星令我變成記者,令我學一個語言,令我學做應援設計,追星令我變成一個更好嘅人。你知道你嘅星畀咗乜嘢快樂你,就已經好足夠!」 文字:Heidi @heidi.is.strong 設計:Kayan @yipyn |追星追到做記者 阿金追星年資已達20年,「小學已經叫媽媽留一蚊畀我抽YES卡,不過嗰陣好單純,只係擁有一件明星產品或者雜誌,我唔覺得嗰啲係追星。」真正讓她開展追星之路的,是Rain。「我好鍾意睇人唱歌跳舞。我唔係睇《浪漫滿屋》入坑,我係睇《勁歌金曲》入坑,哈哈!」 15歲的高中生,雖未財富自由,不能飛到韓國,但因當年紅得如日中天的Rain常常到香港,阿金情願不上學,也會每次到機場接機,連父母也拿她沒轍。在阿金升中五的時候,有次Rain到尖沙咀出席活動,現場很迫,人貼人,「我同Oppa距離好遠。但我見到記者哥哥姐姐唔需要排隊,甚至差唔多活動開始先到現場,仲可以近距離訪問。我見到呢個畫面,我諗,如果我要近距離見到Oppa,似乎我就係要做呢個人?」她遂以浸大傳理為目標,惟會考滑鐵盧。為了讀新聞系,她改到澳洲升學,再到韓國攻讀韓文一年,一心回港後做韓娛記者。 「好好笑嘅係,我讀完後,Rain嗰一年啱啱入伍。不過我覺得唔緊要,我都想做到娛樂記者。」她的第一份工作,便是當年膾炙人口的《YES!》雜誌。 |完成夢想,然後呢? 就這樣,阿金開始了娛樂記者生涯。做過數間媒體的她,最當紅的韓星,例如「四大天王」金秀賢、李鐘碩、金宇彬、李敏鎬;韓團「Beast」、「B.A.P」、「After School」、「FT Island」等都訪問過了;大型頒獎典禮「MAMA」也採訪過,夠圓滿了吧?「但原來當你將樂趣變成工作,係咪真係一件好事呢?當年追星睇劇,係為咗開心,好放鬆;但當你返呢份工,睇劇係為咗打幾千字稿,呢個就已經變成一個負擔。」 在這段低迷時期,阿金從泰星中得到了新的救贖,「嗰陣返緊上一份工,意外見到泰版《浪漫滿屋》,其實以前都會睇泰國電影,《人妖打排球》、《拳霸》,呢啲好老土嘅。嗰陣心諗,泰版浪漫滿屋係咪好似Tony Jaa咁?你竟然翻拍我Oppa嘅劇,我就睇吓你點!」怎料一開劇,驚為天人,「原來泰仔好靚仔!」 自此之後,阿金開始對泰國影視作品著迷,看過了笑片《我很好

【你想成為一個怎樣的人?】 香港女生蘇韻璇走過天災人禍之地 曾長駐索馬里遇槍手突襲 感嘆戰亂無力感最重 「我會不斷教自己focus喺可以做嘅嘢,唔好因為見到好多好差嘅嘢,就開始氣餒。」

大部分人的人生軌道,大概花20年在學校,40年以上待在職場,時間到了就退休度過餘生。以80歲為終點,工作至少佔生命的一半光陰。有人把工作視之為夢想的舞台,亦有人目標為本以勞力和時間換取金錢,香港女生蘇韻璇則把工作實踐成體驗和責任。 20多年前的大學時代,璇已喜歡揹上背囊包袱款款向世界出發,認識各地人文社會。亦因為想了解社會和文化是如何構成,碩士選擇修讀人類學,她說:「純粹係讀興趣,好明顯係不顧第時搵咩工。」才發現,原來這學科對扶貧發展很有幫助,便開始勾起璇對人道救援工作的興趣。畢業後,璇計劃去一趟長旅行,原定計劃和打工賺來的儲蓄,足夠去歐洲一個月,卻突如其來發現非洲孤兒院正聘請義教老師,她笑言:「我對呢行有興趣,又有呢舊錢,不如去非洲4個月,睇下我想像中嘅世界究竟係咪同一個。」璇孭起隻龜(背囊),就去了肯尼亞。 「我唔係覺得自己好偉大,從來都冇想拯救世界,但我唔想我嘅人生就係為咗月尾出糧,好無聊。」現在的璇,是宣明會全球緊急救援隊的成員,長居在肯尼亞,當世界各地發生的天災人禍時,收到指令便出發進行人道救援,如烏克蘭危機。 文字:Hoiyan @seamouse_hoiyan 設計:Kayan @yipyn 圖片:受訪者提供 |非洲貧民窟義教的4個月 璇在畢業旅行時義教的孤兒院,位於肯尼亞首都內羅畢最大的貧民窟Kibera的邊緣。孤兒院有20多個小朋友,照顧他們日常起居飲食和教學的重任,就由3個員工負責。孤兒院設施極度簡陋,「課室」、「飯堂」和廚房,都是用鐵皮屋搭建在泥地上,所謂宿舍,也只有幾張碌架床。璇回憶:「有兩塊黑板,斬開咗四份,搵張凳挨住個牆,掛都冇掛。地下都仲要有罅,教教下書會有隻老鼠捐入嚟嗰啲罅。」教學用的粉筆,都是義教老師們夾錢買的。人手不足,她試過同一時間教四班。如何做到?鐵皮屋約略以十字等分,每班約4個同學,「教15分鐘,叫佢做住數學題,再去下一班。」「下一班」,其實都沒有程度之分,因為教材都是熱心人士所捐贈,「有乜教乜」,做不到因材施教,但璇說:「好多地方,好似索馬里有好多小朋友一世都冇機會識字,叫有人教下你,其實已經唔係最差喇。」 這4個月,璇寄宿在當地人的家,環境像廉租屋,算不過不失,「係停電囉,到依家都仲停緊,一落雨就停電㗎喇!」線上訪問時,璇因停電而中斷了一分多鐘。要數整趟旅程中最難適應的,莫過於水土不服,當時璇整整腹瀉了2星期,「孤兒院晏晝會煮埋飯畀我食,佢哋主要食豆同飯,啲豆好硬!硬到你覺得個胃消化唔到。」雖然盡力把碗中食物吃光,但最後還是失敗,璇說:「好唔開心,覺得自己好浪費。食唔晒之後,嗰班小朋友嚟分咗我碟嘢食,因為他們都食唔夠。」之後,她不曾在孤兒院留食,留待回到寄宿家,才煮些簡單的料理果腹。 |生命的差距 從前對肯尼亞的認識?璇跟大部分香港人一樣,都是從電視播放的一些呼籲大眾捐錢,作人道救援的宣傳片得知,她笑說:「有啲感動嘅,但你知㗎啦,大家都係睇完嗰一日好感動,跟住就唔記得㗎啦嘛。」親身來到,她說的確被震撼,「因為媽媽俾鐵皮鎅到隻腳,唔識點樣處理、冇錢睇醫生,最後就併發症死咗,4個小朋友就變成孤兒。」對於短短幾個月的義教,往往被貼上「很偉大」的標籤,「我哋係過客嚟㗎咋,去扮幫人之嘛,4個月幫到咩呀,某程度上係自我感覺良好。」相反,她認為自己從中學習到更多,對她帶來不少衝擊。 回到香港後,這種感覺縈繞不散,璇在街上看到寵物狗在嬰兒車的畫面,讓她感歎:「原來香港嘅狗生活得比肯尼亞好多嘅小朋友好。」她並非覺得寵物不應被善待,只是對不同人的命運感到無奈,但更多的是憤慨:「原來呢個世界人嘅生活可以差咁遠,而佢哋嘅困境係由好多好複雜嘅因素做出嚟。」這次經歷,促使她決定加入人道救援工作,至今16年。 |災之一:天災 所謂救災(Disaster Management),是不是在瓦爍中尋找生還者?璇笑指曾有人這樣問她,的確有這個崗位,但不是她。璇的首個任務是2008年的汶川大地震,回憶當時拿着一張單程機票便出發,「開始嘅時候好想死㗎,上司都忙得好交關,基本上冇時間教你。」只能邊學邊做,現場所有物資派發也需按照國際準則,璇舉例糧食需考慮營養、災民的飲食習慣,帳篷的大小和設置如何避免火災,「由水利到醫療到營養,到Logistics點樣發放,點樣唔會造成混亂,其實我哋都係有expert去做。」還要與當地政府、聯合國和其他機構交涉合作,「一日可能做12、13個鐘,連weekend,所有嘢都急,永遠都做唔完,大家都好似一息尚存咁。」這場災,足足救了4年。之後,璇又去了被強烈颱風海燕破壞的菲律賓災區及尼泊爾地震災區。 救災可分為三個階段,緊急應變、復原及重建,當中工作都極為繁鎖,但每次團隊的規模都是「睇餸食飯」,以捐款數字來決定。「海燕大概都有6、70人。」璇已經忘記了汶川團隊人數,不過無論開始時有多「疊馬」,隨着時間推進也會減少,「臨完嘅時候,我做緊 program,又係其中一個office嘅operation manager,一個人做幾個人嘅嘢,因為funding少,條team都要慢慢收。」她曾經遇過最少人的團隊是老撾水災,主力負責同事只有3人,還有數個當地同事作支援,總人數不過10人。 不過,對比起天災,人禍的救災工作更困難,「戰爭、衝突令救援好艱難,因為牽涉太多人的利益,同埋人性。」雙方不停火,救援團隊能做的不多。璇申請調職至全球緊急救援隊前,曾經在索馬里進行長期救災,「我喺Mogadishu(索馬里首都)出去,要坐防彈車、戴頭盔同着防彈衣,有8個人AK-47嘅armed escort,如果唔係驚俾人ambush或者綁架各樣嘢。」六年半的時間,讓她面對槍聲時,即使心中仍有害怕,也不會再大驚小怪。 |災之二:戰亂人禍 索馬里除了有內戰,還有一個與阿蓋達有聯繫的恐怖主義組織Al-Shabaab(青年黨),控制了大部分南及中部地區。青年黨經常炸政府,也會攻擊聯合國的車隊,是璇和團隊的主要威脅,她解釋:「當係九龍,我哋做嘢嘅地方係九龍城,叫政府有啲控制係被保護嘅,但九龍城以外嘅九龍地方都係佢哋控制。」一舉一動全在青年黨的監察下。 有一次,璇同事收到青年黨的電話,對方只抛下當天訪客的名字,「佢想話畀你知,我知你哋做緊乜,你哋醒醒定定呀。」又一次,Mogadishu機場因有外國領事館及聯合國辦公室,有重軍駐守盡量確保安全,故稱之為Green Zone。某天,璇在午餐後小睡,醒來發現異常安靜,便換上球鞋走出房,便遇到同事:「喂喂喂喂!走啦!有attack呀!」才知道,有4個槍手衝了進來,璇便走進防空洞躲避數小時。最終,4個槍手射殺了數人,而他們也被擊斃。璇的語調輕鬆平常得像討論天氣,她說曾在住處聽到爆炸聲,走出去約在100、200米範圍外看到小型蘑菇雲,「做呢行做得耐有少少變態。」 在戰亂衝突的地方工作,得到政府支持和當地組織尊重同樣重要,「好多地方可能想入去做嘢,可能因為治安太差、政府未必好合作,你就入唔到。」相反,天災時政府會宣布災難狀態,各方的配合度也會大增。 |你想成為一個怎樣的人? 人禍頻率比天災高很多,璇直言面對戰火的無力感也很重,「要接受有啲嘢甚至係一個國家、UN都做唔到。」每一次救災,璇形容身邊所有事都像在爆炸,既混亂又趕急,「剩係keep住繼續做到嘢,唔會精神崩潰,已經好攰。」有時候,在辦公室看着關於災區的檔案,璇偶爾感到一切都變成數字,失去了一點的衝勁和熱情:「冇時間諗你係幫緊人,只係好努力咁將一個彈一個彈咁拆。」沒有戲劇性的靈光乍現,璇捉緊每個親訪災區的機會,親身感受是最直截了當的提醒。而「滑啞」,某程度也是心理調整,「係一種Survival。」 對於自己的工作,璇坦言從沒不切實際的幻想,「我冇咩救世者情意結。」一切只源於機緣巧下,找到既能幫人,又適合自己的工作所以她很害怕被標籤偉大,「唔可以講我做嘢完全唔為錢,我都要食飯、養阿爸阿媽,唔好講到咁清高,唔係我就全程做義工啦係咪。」同時,作為一個基督徒,信仰讓她相信,幫助情況不如自己的人是一種責任。還有力氣繼續參與人道救援嗎?「我係一個悲觀嘅人,會不斷教自己focus喺我可以做、我做到嘅,同埋已經做到嘅嘢,而唔好放棄,唔好因為見到好多好差嘅嘢,就開始氣餒。」璇只希望所做的,能為別人的生命帶來改變,哪怕只是一點波瀾。 璇說,人道救援的信念已成為她人生觀和動力,是一場人生的戰鬥。