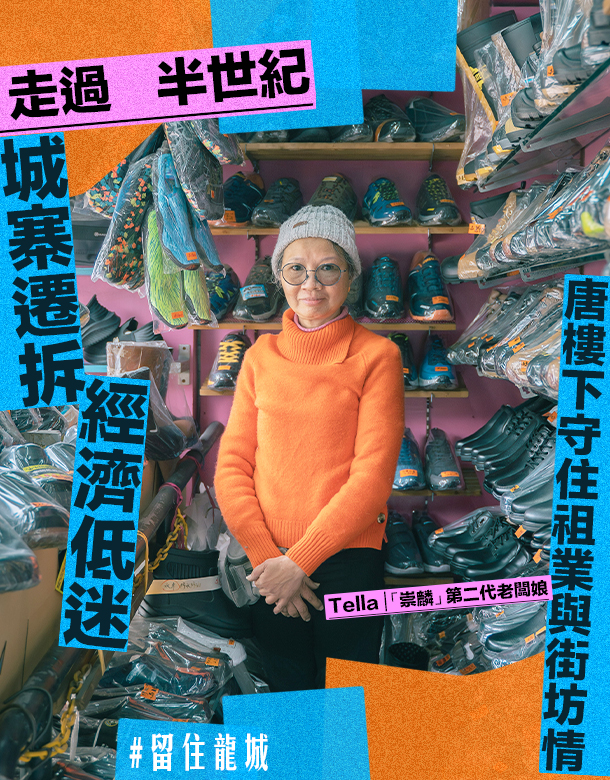

【香港野草】它們不是「無名小草」!野草研究員之城市觀察

嗨,香港人,花幾秒鐘想想,今天在哪裏看過野草?

其實,香港人和野草的距離,沒有想像中那麼遠。若果願意駐足細看,或許還可以可以從它們身上,看到自己的影子。每天埋首記錄和研究香港野草的「WEEDsilience」創辦人王曉欣(Ivy)和王顥霖(Homan)形容,「我哋眼中嘅香港野草同香港人一樣,高效、好捱得、好有靈活性。」各位打工仔,可會覺得這些形容詞有些熟悉?

文字:盧乙彬

攝影:Andrew @andrew_bangchan

部分野草照片:@WEEDsilience

設計:Owen @wai.ho.98

|植物鄰居:每天擦身而過的陌生人

隨「WEEDsilience」創辦人王曉欣(Ivy)和王顥霖(Homan)在觀塘工廠區遊走,發現隨處可見野草的蹤影。不論是地磚的縫隙之間、溝渠邊緣,還是繁忙的馬路中心,都有小草悄悄竄出。Ivy抬手指向某座工廠大廈的二樓外牆,只見那裏赫然冒出一株野草。馬路旁車來車往,揚起陣風,吹亂路人的髮,生長在道路中央石壆上的野草亦隨風搖曳。Homan打趣地說:「我們正在體驗野草的生活」。當城市人營營役役之際,又有否欣賞過每天和自己擦身而過的植物鄰居?

「我覺得大部分香港人對野草根本冇印象!」Ivy說得篤定。「可能他們太忙,返工就係搭車,跟住返工,放工又係搭車返屋企, 基本上冇乜留意身邊嘅草。其實就算只係一個小角落,或者佢哋公司樓下都會有呢啲草。」若想親親大自然,根本不用跑到郊外,Homan如此認為。

|獨有的城市景致 總是被消滅?

二人同樣畢業於中大環境科學學系,醉心生態。曾為植物標本館研究員,現為獨立植物研究員,於2022年與園境師龐宇靈(Benni)共同創辦「WEEDsilience」,希望令公眾了解這些每天與自己擦身而過的植物鄰居。就他們觀察所得,通常只有農夫或是負責除草的員工才會對野草有印象。可惜,他們對野草的態度通常都是——將之消滅。

不過,二人口中「高效」的野草,可不會就此銷聲匿跡。Ivy指:「畀人打完草兩星期,已經再生返出嚟,然後完成咗佢嘅life cycle。」Homan接着補充:「然之後再俾人打草,又生返出嚟。」公園裏的植物,需要聘人悉心照料、澆水換泥,野草剛好相反,「咩都唔使,自己搞掂」,猶如「免費綠化」,Ivy說。適者生存是自然法則,當野草在鬧市中欣欣向榮,正正反映「佢哋係最合適嘅先可以喺度生長,因為唔合適嘅都死了。」

城市污煙瘴氣,恰好讓塵土積聚,化成泥土;對於從某處飄來的種子來說,正是賴以為生的養份,足以讓它落地生根,在夾縫處生長。這是一道獨有的城市景致,亦是「WEEDsilience」一直珍視的「自發景觀」(Spontaneous Landsacpe)。團隊希望,在傳統的景觀設計和規劃以外,有朝一日,城市設計會容得下野草,而非將之消滅。

Ivy解釋:「城市會繼續擴展,無論點樣反對,發展係不可對抗嘅時代巨輪。即使城市發展,但係其實仲有好多green space,我哋都可以做返一啲嘢。當係挪亞方舟嘅概念,如果喺設計方面做好少少,或者留返少少空間畀大自然,當植物嘅原生地消失,會否可以保留到少少物種?」

|尚在播種階段 未來可期

他們深知,距離野草和城市人共存、共生、共榮這個目標,還有很遠的路。所以,他們目前着力做好基本研究工作。

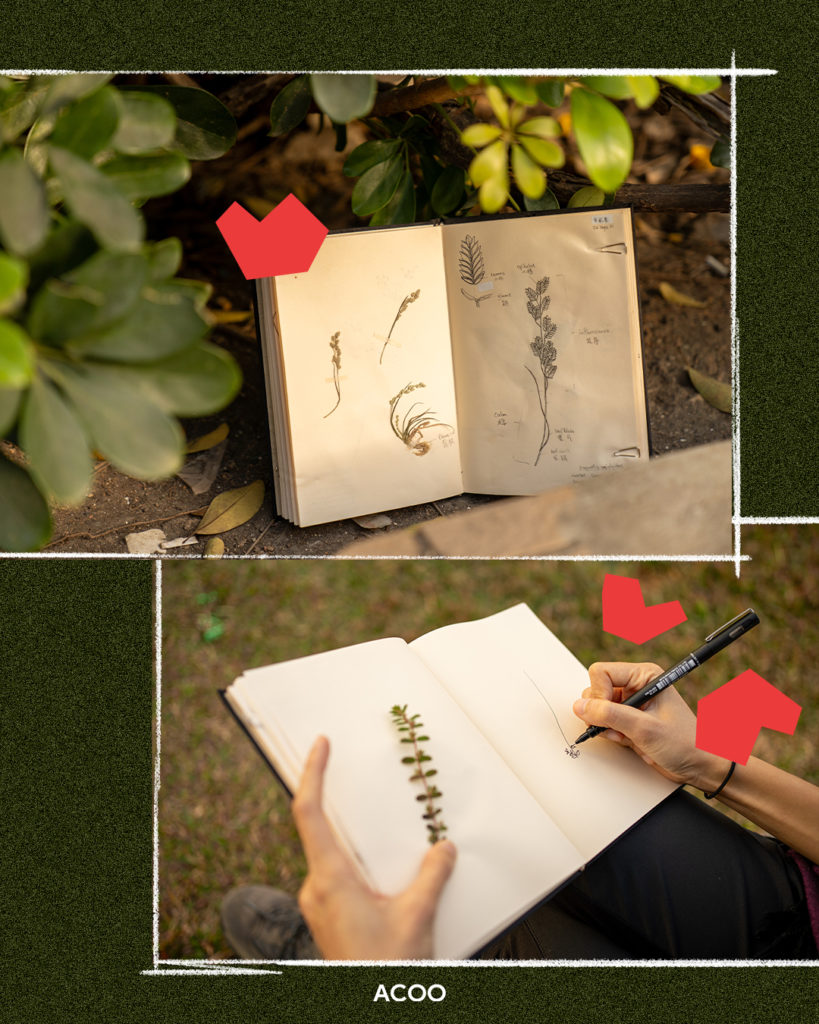

團隊三人分工明確,Ivy和Homan一有空檔,便會揹着裝有枝剪、標本簿、微距相機、密實袋等實地考察工具的背囊,四出尋訪市區植物的蹤影,埋首野草紀錄和研究工作;Benni則負責提供園藝設計的專業知識。目前,他們已在香港市區記錄了將近200種野草,當中甚至有以往未在香港被記錄的物種。團隊希望可以有系統地整理本地野草資料,再逐步向公眾普及環境教育,期望終會將研究轉化為實際的園圃設計。

Homan形容,團隊目前處於「播種階段」,尚待種子開花結果,「唔係短期之內會見到成效,可能過多幾年或者十年之後,啲人對野草嘅了解會增加,或者想法會有改變。」

|小眾研究 拼命覓向陽處生長

野草的生命軌跡,也是「WEEDsilience」團隊一路走來的寫照。

野草種子落在我城方寸之地,為了繁衍後代,拼命尋覓向陽處生長。他們觀察到,在鬧市中求生的野草,有各種千奇百怪的生存方式。比如在香港很常見,被二人笑稱是「躺平專家」的車前草,「躺平」就是它的生長形態。「即使畀人踩過,都唔會有事」,Homan說。

「WEEDsilience」也一樣,若要生存,若要把理想化成現實,就算荊棘滿途,也得靠自己尋到出路。「將環境教育推向大眾,其實係好具挑戰性。」Homan剖白。二人去年拍攝了以香港野草為題材的生態紀錄片《WEEDsilience: Exploring the Neglected Nature》,並獲得香港青年自然生態紀錄片拍攝比賽冠軍。Homan媽媽看畢,始驚覺「原來野草會開花」。

他們意識到,自己的研究與公眾認知之間,仍存在很大距離。於是,團隊扭盡六壬,努力以「common language」和大眾溝通。除了平常的實地勘察、植物繪圖、拍攝、製作標本等工作以外,他們也忙於經營社交平台,尋找「流量密碼」;亦會在市集擺檔,與顧客面對面交流。

|疲憊之時 總有野草滋養心靈

目前,他們仍在探索可以讓外界理解他們的不同方法。投身小眾研究和倡議,即使有滿腔熱誠,偶爾亦不免感到疲憊。此時,野草總會給他們答案。

Ivy說,看到野草「可以適應唔同環境」,總會提醒她調節心態。就如「躺平」的車前草,「草點會想畀人踩?但就係會。」Ivy對野草的熱愛從兒時已開始萌芽,曾居於鄉郊的她,家中有一本屬於嫲嫲的藥用植物圖鑑。當時她對植物無甚認識,故亦無所畏懼,跟隨書本內容採摘野草服用。她笑着回憶:「咁我好似冇死到喎。」如今,她不再是初生之犢。雖然對植物依然懷抱熱愛,但當理想和工作掛鉤,便有許多事要兼顧。與野草為伴,她領悟到一件很重要的事——「外貌和形態不重要,最重要係做自己想做嘅嘢。」

香港人,如果倦了,不妨看看總是在你身邊,無聲無息地長得茂密的野草吧。

——————–

In ACOO, you can see #ACOOPerson.